嗅覚障害:どんな症状?原因やリスクは?自分で対処する方法は?どんなときに医療機関を受診すればいいの?

更新日:2020/11/11

|

- 耳鼻咽喉科専門医の森 恵莉と申します。鼻副鼻腔疾患と嗅覚障害を専門にしています。

- においが感じられなくなったり、薄くなったり、いつもとは違うにおいに感じると、心配になりますよね。

- 自分は大丈夫と思っていても、実際はにおいを感じていないということに気付かない方もいらっしゃいます。

- このページでは、嗅覚障害の一般的な原因や、ご自身で、自宅で可能な対処方法などについてまとめました。

- 「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」について記載をさせていただいています。

目次

まとめ

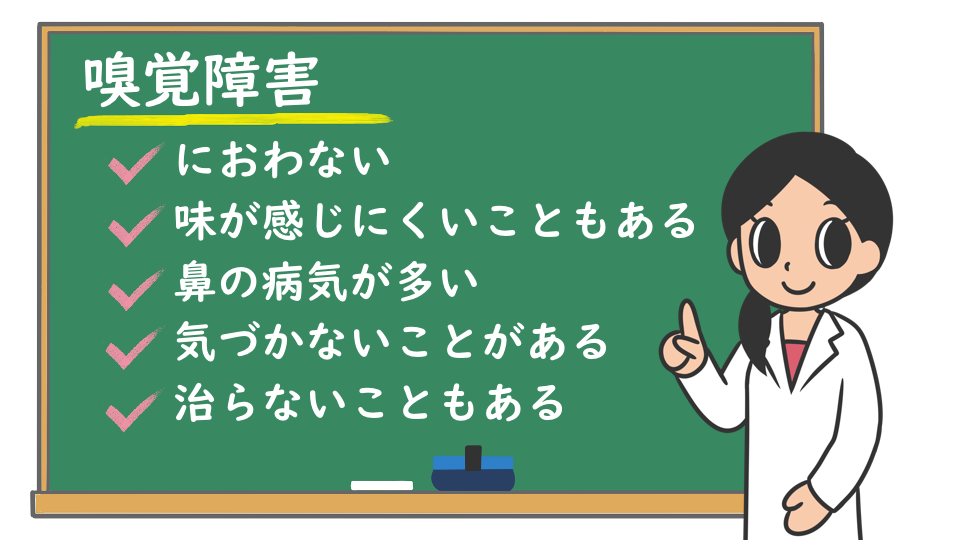

- 嗅覚障害は、いつもとは違うにおいに感じる、薄く感じる、という典型的な症状から、味が感じにくい、という症状として出てくることがあります。

- 嗅覚障害は鼻の病気でなることが多いです。風邪を引いた後や、頭や顔面を強く打った後にも起こります。心理的な理由からくることや、原因が分からない場合もあります。

- 嗅覚障害は長く放っておくと治らなくなることがあります。また、原因によって治療が異なりますので、嗅覚障害の症状が出たら早めに耳鼻咽喉科のある病院にご相談ください。

- ご本人が気付かない場合もありますので、周りで気付いたら病院に行くことを勧めてあげてください。

嗅覚障害ってどんな症状?

- 嗅覚障害とは、「においを嗅ぐ」感覚に異常がおこることを言います。

- いつも感じられていたにおいがしなくなった、薄く感じる、などが典型的な症状です。

- ときに、味が感じにくいという風味障害が症状として出てくることがあります。

- 他にも、におい方が変わった、何をかいでも同じにおいとして感じる、においがないのに何かにおう、においに敏感になった、などの症状も嗅覚障害の一種です。

主な原因とその説明

- 嗅覚障害の原因は様々です。その多くは、鼻の病気ですが、においを感じる神経や脳が原因となっていることもあります。原因によって治療法は異なるので、病院で何が原因か調べてもらう必要があります。

鼻の病気

- 慢性副鼻腔炎という病気で起こることがほとんどです。強い消毒薬や殺虫剤などによっても起こることもあります。

- 慢性副鼻腔炎は鼻の粘膜の炎症により分泌液(鼻水)が溜まったり、鼻の中にポリープ(鼻の通り道を塞ぐ隆起)ができることで、におい成分がにおいの神経まで到達できなくなり嗅覚障害が生じます。

- 治療は鼻の中のそうじや、炎症を抑えるお薬を鼻から吸っていただいたり、飲んでいただくことです。お薬で改善が見られない場合は鼻の手術を行うことがあります。

においの神経の病気

- においの神経をだめにする原因として考えられるのは、かぜのウイルスや有機溶媒、お薬などです。

- かぜをひいて治った後も、においだけが感じられない、と思ったら、ウイルスが原因の可能性があります。中高年の女性に多いと言われています。治療は、まずかぜに対する治療をして、その後嗅覚障害に対してビタミンB12や漢方薬を使用することもあります。残念ながら回復までに数年かかることもあります。

- これまでの有機溶媒・お薬の使用経験、かかった病気を確認して、嗅覚障害との因果関係を調べます。治療は、まず原因となる物質を遠ざけ、ビタミンB12や漢方薬を使用することがあります。

脳の病気

- 頭や顔面を強く打った場合、しばらくしてから嗅覚障害を生じることがあります。治療としては、ビタミンB12や漢方薬を使うこともありますが、残念ながら治りにくいです。

- パーキンソン病や認知症などの脳の病気の初期症状として出ることがあります。治療は原因となる脳の病気に対する治療です。

嗅覚障害に対して、よくなるために自分でできることは?

- 嗅覚障害は長く放っておくと治らなくなることがあります。嗅覚障害の症状を感じたら、まず耳鼻咽喉科のある病院にご相談ください。

- よりよい状態に回復するために、以下のようなことに気をつけるとよいでしょう。

鼻呼吸を意識する

- 鼻から息を吸って吐くことを意識してみてください。鼻が詰まっていたり鼻水が出ているようだったら、医療機関で治療をうけてください。

意識してにおいを嗅ぐ

- 食事のにおいのほか、くさいにおいもまんべんなく嗅いでみることが大事です。例えば、帰宅した後の靴や靴下のにおい、トイレで用を足した後のにおいなどもかいでみましょう。

- 何もにおわなくても、どんなにおいだったのか頭の中で想像しながらかぐことも大切です。

- メンソールやはっかなど、つんとする強いかおりは分かりやすいので、1日1回はかいでみましょう。

- 同じかおりをずっとかぐとだんだん分からなくなってくるので、一つのかおりは10秒程度にどとめましょう。

禁煙

- タバコの煙は鼻やのどの粘膜に悪いだけではなく、においの神経が集まっている粘膜にも良くありません。ぜひ禁煙を心がけてください。

お医者さんでおこなわれること

- 問診で症状や患者様のお仕事、ご病気、アレルギー、嗜好について詳しくお聞きし、嗅覚障害の原因を考えていきます。

- 嗅覚検査にて、嗅覚障害の程度を評価します。

- 他にも、血液検査、鼻の内視鏡検査(カメラで鼻の中をのぞく検査)、頭や顔のCT、MRI検査などを行うことがあります。

ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- 嗅覚障害のより詳しい情報や最新のガイドラインなどについては以下の書籍やウェブサイトを参照してください。

- 嗅覚障害診療ガイドライン 日本語版

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrhi/56/4/56_487/_pdf/-char/ja

- 嗅覚障害診療ガイドライン 英語版

- https://www.aurisnasuslarynx.com/article/S0385-8146(19)30118-X/fulltext

- Rhinology position paper on olfactory dysfunction

- https://www.rhinologyjournal.com/Documents/Supplements/supplement_26.pdf

- Rhinology position paper on olfactory dysfunction 日本語翻訳版

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrhi/59/4/59_245/_pdf/-char/ja

もっと知りたい 嗅覚障害のこと!!

どんな病気のことが考えられる?

- 上記の原因以外にも、以下にあげるような病気が嗅覚障害の原因になります。嗅覚障害は、自覚症状に乏しいことや、また日常生活に支障が出ないこともあるので、なかなか医療機関を受診しないこともあります。嗅覚障害を長くほうっておくと、治りにくくなることがあります。またその背景にある病気を見逃してしまう可能性があります。気付いた時点で医療機関受診を検討する必要があります。

慢性副鼻腔炎以外の鼻の病気が原因でおこる嗅覚障害

- 外傷により鼻骨骨折や顔面骨骨折を来たし、鼻腔の通りが悪くなることによって嗅覚障害がおこることもあります。

- 鼻にできた腫瘍が原因で嗅覚障害がおこることもあります。この場合は徐々に症状が出るため、気付きにくいことがあります。腫瘍の組織の種類によって治療法が異なり、それによって嗅覚障害も回復するかどうか、変わります。

- アレルギー性鼻炎・非アレルギー性鼻炎・萎縮性鼻炎による嗅覚障害もあります。内視鏡による鼻の観察や血液検査、CT検査にて原因を調べる必要があります。

脳や神経の病気による嗅覚障害

- てんかん、重症筋無力症、脳卒中とも関連していると言われていますが、パーキンソン病やアルツハイマー病に伴うことが最も多く、早い時期に出てくると言われています。

- ごくまれににおいの神経の周囲にできた脳腫瘍が原因になることがあります。徐々に発症するので、本人が気付かない可能性があります。

薬剤・有機溶媒などでおこる嗅覚障害

- 毒素への長期曝露によって起こる可能性がある原因物質としてはカドミウムやマンガンなどの重金属、殺虫剤、除草剤および有機溶媒などがあります。

- 薬剤としては代表的なのはアミノグリコシド・マクロライド・ペニシリン・テトラサイクリン系の抗菌薬や抗甲状腺薬にて嗅覚障害をおこすことがあると言われています。

生まれつきの嗅覚障害:先天性嗅覚障害

- Kallmann症候群(低ゴナドトロピン性性腺機能低下症)が特に知られています。

- 近年ではTurner症候群やBardet Biedl症候群でも嗅覚障害が認められたと報告されています。

加齢に伴うに嗅覚低下

- 男女ともに嗅覚は加齢に伴い、低下します。

嗅覚障害を伴う他の病気

- 嗅覚障害を伴う他の病気には、鼻の手術後による障害や、内分泌疾患(Addison病、甲状腺機能低下症など)、糖尿病などの代謝疾患などがあります。

- 放射線治療やアルコール依存症の影響もあると言われています。

- 精神疾患や偏頭痛との関連性は、嗅覚低下のみならず、嗅覚過敏症との関連も指摘されています。

特発性(原因不明)嗅覚障害

- 詳細な評価によっても明らかな原因が不明な場合も比較的多く存在し、こちらに分類されます。しかし、高齢者については神経変性疾患の初期症状の可能性もあり、診断の際には注意が必要です。