中耳の手術(顕微鏡と内視鏡):どんな治療?合併症は?

更新日:2024/9/18

|

- 耳鼻咽喉科専門医の伊藤 吏と申します。

- このページに来ていただいた方は、ご自身またはご家族、お知り合いの方が中耳の病気だと診断され、どのような治療法があるのかについて知りたいと考えられているかもしれません。

- 中耳の病気に対する手術で、顕微鏡と内視鏡について理解するために役に立つ情報をまとめました。

- 私たちが日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

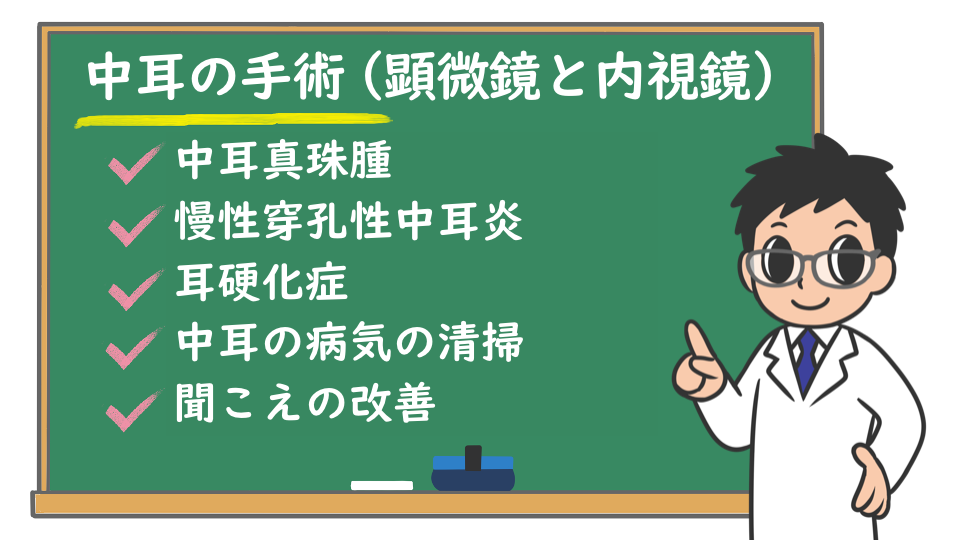

- 中耳の手術は、聴こえを良くしたり中耳の病気を完全に取り除くために、中耳の周りの骨を削ったり、耳小骨という小さい耳の骨の一部を取ったり、音の伝わりを作り直したりします。

- 手術には、顕微鏡手術と内視鏡手術があります。 体の外側から拡大して見るのが顕微鏡、体の内側から拡大してみるのが内視鏡といったイメージです。

- 中耳の手術をする病気には、滲出性中耳炎、慢性穿孔性中耳炎、中耳真珠腫、耳硬化症などがあります。

どんな治療?

- 中耳の手術は、中耳の病気を完全に取り除くために、中耳の周りの骨を削ったり、耳小骨という小さい耳の骨の一部を取ったりします。

- また、聴こえを良くするために、孔が開いた鼓膜や病気で破壊された耳小骨を、様々な材料で作り直すこともあります。ご自身の骨、軟骨、筋膜や、人工耳小骨などを使います。

- 手術には、顕微鏡手術と内視鏡手術(経外耳道的内視鏡下耳科手術:TEES)があります。体の外側から拡大して見るのが顕微鏡、体の内側から拡大してみるのが内視鏡といったイメージです。顕微鏡手術と内視鏡手術を組み合わせて行うこともあります。

図表1 顕微鏡手術と内視鏡手術①

この治療の目的や効果は?

- 中耳の手術の目的は、以下の2つです。

中耳手術の目的

- 様々な耳の病気の部分をきれいにし、病気が悪くなることで生じる、めまいや顔面神経の麻痺などの大変な合併症を防止する

- 耳が聞こえにくい、耳から液が漏れるなどの、病気によって生じた症状を治す

- 顕微鏡手術と内視鏡手術では、手術をする目的は変わりません。しかし、病気のある中耳へのアプローチが違うので、手術後の傷の大きさが異なります。

- 顕微鏡手術では、体の外側から中耳を覗くため、中耳の手前に大きく皮膚を切り、骨を大きく削って見える範囲を広げる必要があります。内視鏡手術では、外耳道に内視鏡を入れて中耳を覗くため、大きく切ることはありません。しかし、内視鏡手術では、外耳道を通して手術を行うため、手術の器具の操作には制限があります。

どういう人がこの治療を受けられるの?

- 中耳の手術は、以下のような中耳の病気を持っている方の一部の方に行います。

手術の対象になる方

- 滲出性中耳炎

- 慢性穿孔性【せんこうせい】中耳炎

- 中耳真珠腫

- 耳硬化症

実際には、どんなことをするの?

- 実際にどんなことを行うか、顕微鏡手術と内視鏡手術に分けて説明します。

顕微鏡手術

- 顕微鏡手術は、耳の手術としては一般的な方法で、病気の部分を顕微鏡で立体的に見ながら、両手を使って操作します。

- メリットは、両手を使うので、確実な手術の操作が行えることです。

- デメリットは、体の外側から覗くため、耳の後ろに大きく皮膚を切り、骨を削って開ける必要が多いこと、奥の凹みに隠れた病気が見えない場合があることです。この場合は内視鏡を併用することもあります。

図表2 顕微鏡手術と内視鏡手術②

顕微鏡手術では確実な手術の操作ができるが骨を削って開ける必要があることが多い

内視鏡手術

- 内視鏡手術は、比較的新しい、傷が小さく体にやさしい手術です。

- メリットは、顕微鏡よりも病気の部分をさらに拡大でき、視野が広く、きれいな画像を見ながら手術を行えること、顕微鏡では見えない埋まった部分も見えることです。

- デメリットは、狭い外耳道に内視鏡や手術器具を入れて手術を行うため、顕微鏡手術とは異なる技術や手術器具が必要なことです。

- 令和4年度より、「経外耳道的内視鏡下鼓室形成術」があらたに保険適応となりましたが、医療機関によって対応が異なるため、詳細は担当医の先生へご相談ください。

理解しておきたい リスクと合併症

- 中耳の手術の合併症は、以下の通りです。いずれの合併症も頻度は高くありませんが、中耳の病気の種類や病気の重症度によっても異なりますので、詳しくは担当医の先生と相談してください。

耳が聞こえにくい

- 手術の目的の一つとして「よく聞こえるようにする」ことがありますが、中耳真珠腫などの重い病気では聞こえが良くならない場合や、まれではありますが病気を治すために聞こえが悪くなる場合もあります。

- 音を感じる内耳へ影響が及ぶと、感音難聴が生じる場合があります。

めまい

- 三半規管などのバランスを調整する内耳に影響が及ぶと、めまいが生じる場合があります。

- 多くは手術後のリハビリで良くなりますが、まれにふらつきが残る場合もあります。

味覚の障害

- 中耳には味を感じる神経(鼓索神経)があります。中耳手術では鼓索神経をよける操作が不可欠であり、この操作の影響で手術後に舌がしびれたり味が変わったりすることがあります。

- また、中耳真珠腫を完全に取る手術の場合や病変と神経が癒着して離れない場合は、鼓索神経を一緒にとり除くこともあります。多くの場合、症状は徐々に良くなります。

顔面神経の麻痺

- 顔面神経が障害されると、手術した側の顔の動きが弱くなることがあります。

- 骨の破壊が進んだ中耳真珠腫など、顔面神経麻痺の危険がある病気では、多くの病院で顔面神経モニタリングを行いながら顔面神経麻痺の防止を行います。

耳介(耳の外側)のしびれや曲がり

- 耳の後ろを切る顕微鏡手術では、耳介の鈍麻やしびれが生じることがあります。

ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- 中耳手術の方法についてのガイドラインはありませんが、病気や手術の分類や判定基準は一部下記ウェブサイトに掲載されていますので参照してみてください。

- https://www.otology.gr.jp/about/guideline.html

もっと知りたい!中耳の手術(顕微鏡と内視鏡)

中耳とは?

- 耳は、以下の3つの部分に分けられます。

耳の仕組み

- 外耳【がいじ】:耳介から鼓膜まで

- 中耳【ちゅうじ】:伝わってきた小さな音を鼓膜で受け、小さな三つの骨(耳小骨)を介して内耳へ伝える

- 内耳【ないじ】:音の振動を電気信号に変換する蝸牛(かぎゅう)と三半規管などの平衡器官があります。

- 中耳は、鼻の奥と交通している耳管からの換気や、乳突蜂巣粘膜のガス交換で、空気を含んでいます。耳小骨は鼓膜からつながるツチ骨、中央のキヌタ骨、内耳につながるアブミ骨の3つがあります。

- 音の振動が鼓膜を介して耳小骨に伝わり、さらに内耳に伝わります。内耳にある有毛細胞が振動を電気信号に変換して、聴神経に伝えます。

- 耳小骨の関節が硬くなったり、壊されたり、耳小骨の周りに炎症が起きて良く振動できなくなると、伝音難聴が起こります。これに対して、内耳や聴神経が障害されて生じる難聴を感音難聴と言います。両者が合わさった難聴を混合性難聴と呼びます。

- 中耳の中には顔を動かす顔面神経や味を感じる鼓索神経、中耳の周りには内耳、脳、頸動脈、頸静脈などの重要な器官が存在しています。

図表3 耳の構造

一部日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページより引用

図表4 顔面神経

一部日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページより引用

- 病気により中耳の音を伝える構造が障害されると伝音難聴が生じます。また、炎症によって耳から液が漏れたり、周りに炎症が広がるとめまいが起こったり、顔が曲がったり(顔面神経麻痺)など、重い合併症が起こる場合もあります。

麻酔は全身麻酔?局所麻酔?

- 局所麻酔で手術をするか、全身麻酔で手術をするかは、病気の種類や病気の重症度にあわせて、手術を行う病院で相談が必要です。

顕微鏡手術と内視鏡手術について詳しく!

- 手術用の双眼顕微鏡は、病気の部分を拡大して立体的に見ることができます。1950年代より中耳の手術に使われ、現在では耳鼻咽喉科の外来でも使われています。

- 内視鏡は、胃カメラのように体の中に器械を入れて、モニター画面に映して観察するものです。技術の発達によって、鮮明かつ拡大して病気の部分を観察することができます。

中耳の病気

急性中耳炎

- 鼻水やのどの痛みなどの風邪の症状をきっかけに、耳管を介して鼻から中耳に炎症が広がる病気です。

- 症状は、耳の痛み、熱、耳から液が漏れる、耳が聞こえにくい、などです。

- 自然に良くなる軽いものから、鼓膜を切って中耳の膿を出す必要があるもの、まれに入院して細菌に対するお薬を点滴で入れる必要がある重症なものまであります。

図表5 急性中耳炎

滲出性中耳炎

- 鼓膜に孔がなく、中耳に液が溜まり、炎症が起きる病気です。

- 症状は、耳が聞こえにくくなりますが、耳の痛みや熱などはありません。急性中耳炎の後に起きることもあります。

慢性穿孔性中耳炎

- 長く続く中耳の炎症によって鼓膜の孔が開き続けている、あるいは炎症が治った後も鼓膜の孔が残っている病気です。

- 症状は、鼓膜の孔や炎症によって耳小骨の動きが悪くなり、伝音難聴(外耳・中耳に原因のある、耳が聞こえにくい症状)が起こります。炎症が長引くと、徐々に内耳への悪影響を来します。

中耳真珠腫

- 扁平上皮(皮膚と同じ組織)が、鼓膜がへこんでいる部分や中耳に生まれつき存在し、中にケラチンというたんぱく質のごみをためながら袋状に大きくなり、進行すると周りの骨を壊してしまう病気です。

- 症状は、耳小骨が壊されれば伝音難聴、三半規管が壊されればめまい、顔面神経が壊されると顔面神経麻痺が起きます。髄膜炎や脳膿瘍などの命に関わる頭蓋内合併症を起こすこともあります。

- 中耳真珠腫を治療できる薬剤はなく、原則として手術で病気を取る必要があります。

図表6 中耳真珠腫

耳硬化症

- 内耳につながる耳小骨であるアブミ骨が徐々に硬くなり、音の振動を内耳にうまく伝えられなくなり、伝音難聴を起こす原因不明の病気です。鼓膜が正常であるため、診断がつきにくことがあります。

- 難聴への対応は補聴器を使用する方法と、アブミ骨手術で聴力を改善する方法があります。手術ではアブミ骨底板に小孔をあけ、ピストンを建てて内耳へ直接振動が伝わるようにします。アブミ骨手術も内視鏡で行うことができます。

顕微鏡手術と内視鏡手術の歴史

- 顕微鏡手術は、手術用双眼顕微鏡が開発された1950年代から行われ、治療成績の積み重ねにより手術手技も開発、改善されてきている方法です。

- 以前は、顕微鏡手術時に内視鏡が補助的な機械として使われていました。しかし、2010年頃から、映像技術の進歩にともない外耳道からの内視鏡操作だけで中耳の手術を行う方法(TEES)が始まりました。

内視鏡手術(TEES)の適応は?

- 私たち山形大学でのTEESの適応は、病気が耳の後ろに広がる乳突蜂巣までには至っておらず、顔面神経麻痺や頭蓋内合併症がない中程度進行までの病気になります。

- TEESの技術は全国的に広がってきていますが、手術の適応は病院ごとに異なりますので、担当医にご相談下さい。

図表7 内視鏡手術(TEES)の様子

図表8 乳突蜂巣の位置