海洋生物による刺傷:どんな病気?どんなとき受診が必要?

更新日:2020/11/11

|

- 高知医療センター救命救急科の盛實 篤史と申します。

- このページに来ていただいた方は、「海洋生物による刺傷?」と思って不安を感じておられるかもしれません。

- いま不安を抱えている方や、つらい症状を抱えている方に役に立つ情報をまとめました。

- 私たちが日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

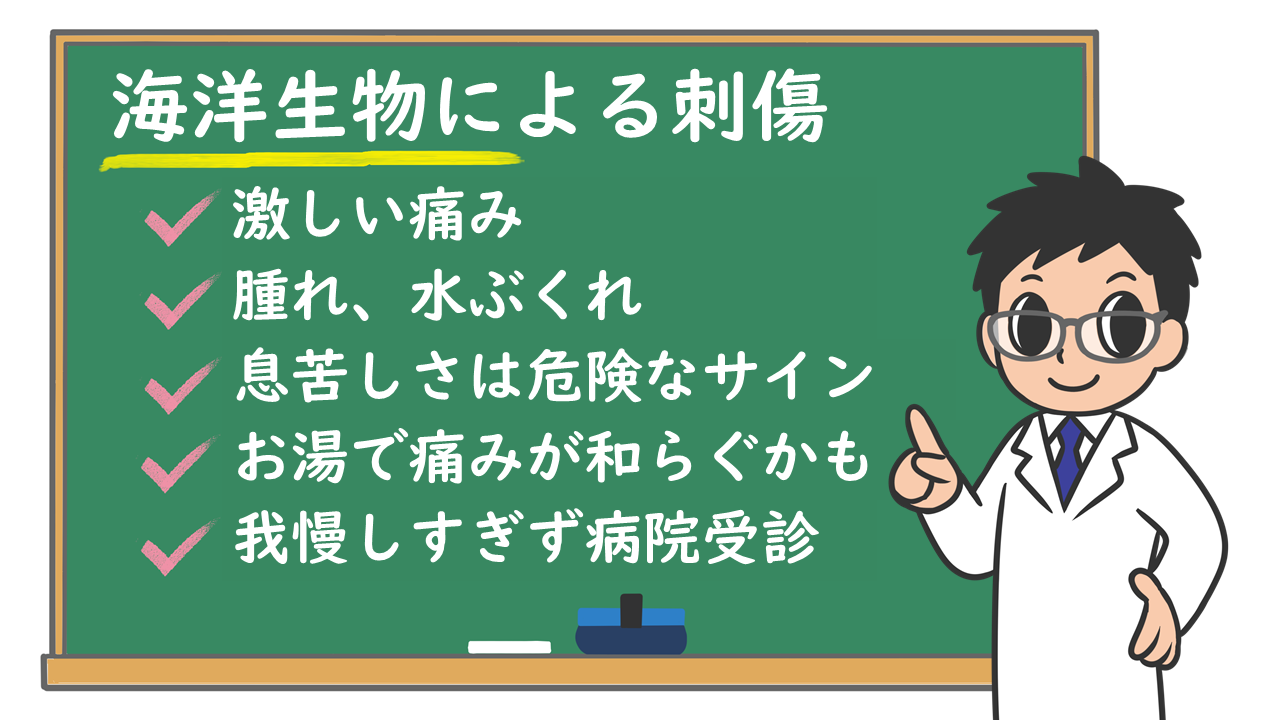

- 海洋生物(海の生き物)、たとえばクラゲなどに刺されると、痛みを伴うことが多いです。

- 痛み以外に、意識が悪くなったり、息がしづらいなどの症状が目立つ場合は、すぐに救急車を呼んでください。

- 何の生き物に刺されたか分かれば治療には役立ちますが、無理に持って来ようとして再び刺されることのないように注意してください。

海洋生物による刺傷とは

- 海にはクラゲやイソギンチャク、ウニ、ヒトデ、エイ、オコゼ、ゴンズイなど、刺されると激しい痛みや腫れ、水ぶくれを起こす生き物が多く棲んでいます。

- これらの生物に刺されてできた傷が、海洋生物による刺傷です。

- 体の動きを鈍らせる毒(神経毒といいます)を持つ生物もいます。

- 毒によって、刺されたり咬まれたりした部分の周囲の組織が死んでしまうこともあり、時に死に至る場合があります。

どんなときに病院・クリニックを受診したらよいの?

- 激しい痛みや腫れ、水ぶくれなどの症状がある場合、まずは近くの病院を受診することをおすすめします。

- 意識が悪い(呼びかけても反応がないなど)、呼吸がおかしい、顔色が悪い、急にもどしてしまうなどの症状がある場合は危険です。すぐに救急車を呼んで病院を受診してください。

- 刺し傷が大きく、血がたくさん出ている場合もすぐに病院を受診した方がよいです。

受診前によくなるために自分でできることは?

- 傷口をよく洗い、血が出ている場合はきれいな布などで抑えてください。

- クラゲ:海水や塩水でやさしく洗います。

- オコゼ、カサゴ、エイ:熱で分解する毒です。傷口を40-45℃のお湯につけると痛みが和らぐことがあります。目安は数十分程度ですが、効果がない場合はやめましょう。

注意点

- クラゲの場合、毒液や針のある触手が残っていることがあり、触ると刺されてしまうことがあるので手袋をしてください。真水や冷たい水を使ったり、強くこすることはやめてください。

- お酢はクラゲの種類によって効果が異なります。ハコクラゲには効果があり、カツオノエボシでは逆効果といわれています。

- 真水、アルコール、イチジク汁、おしっこには効果はありません。

海洋生物による刺傷になりやすいのはどんな人?原因は?

- マリンスポーツや海辺の散策で刺されることが多いです。

- 小さな子どもは様々なものに興味をもちます。流れ着いたクラゲなどを触ると刺されます。

どんな症状がでるの?

- 刺された直後から強い痛みがあります。

- 傷口が大きく、深い場合は、血が出ます。

- だるさやめまい、はき気、おう吐、筋肉のけいれん、しびれを感じることがあります。

- 意識がおかしくなったり、息がしづらくなったり、顔色が悪くなって急に吐いたりする場合もあります。

お医者さんに行ったらどんな検査をするの?

- 血液検査:傷口からの出血や腫れがひどい場合に行います。

- 超音波検査、レントゲン検査:トゲが刺さったままの場合などに、異物がどこまで深く刺さっているか確認します。

どんな治療があるの?

- 傷口を洗い、トゲが残っている場合には抜き取ります。

- 痛みをとるために、温水につけたり塗り薬や痛み止めを使います。

- 傷口から入ったばい菌が悪さをしないように、抗菌薬や破傷風予防の注射をすることがあります。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは?治療の副作用は?

- まれに、痛み止めなどのお薬に体が過剰に反応して、かゆみや皮膚のぶつぶつなどが出ることがあります。

- トゲなどが残ってしまい後から膿んできたり、傷あとが残ってしまうことがあります。

予防のためにできることは?

- 近寄らないのが一番ですが、刺されやすい季節や場所を知っておくことが予防につながります。

- 立て看板や地元の方の情報も大事です。観光で海に行くときには事前に調べておくとよいでしょう。

治るの?治るとしたらどのくらいで治るの?

- ショックになったり、大きな傷を負ったり、傷の治りに問題がなければ、短期間で後遺症なく回復することがほとんどです。

追加の情報を手に入れるには?

- 地域の自治体が公開している情報が参考になります。

- 公益財団法人 日本中毒情報センター「魚刺傷」「腔腸動物」:こちらは医療者向けですが、一般の方も参考になると思います。