失語・失行・失認:原因は?検査や治療、リハビリは?治療で改善できる?

更新日:2020/11/11

|

- 神経心理学を専門としています武田 克彦と申します。

- このページに来ていただいた方は、失語・失行・失認などについて知りたいと希望されておられるのかと思います。ここでは患者さんの多い失語を中心に述べました。

- 失語・失行・失認がどのような症状であるのかについて役に立つ情報をまとめてあります。

- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「本当に知ってほしい」ことについて記載をさせていただいています。

目次

まとめ

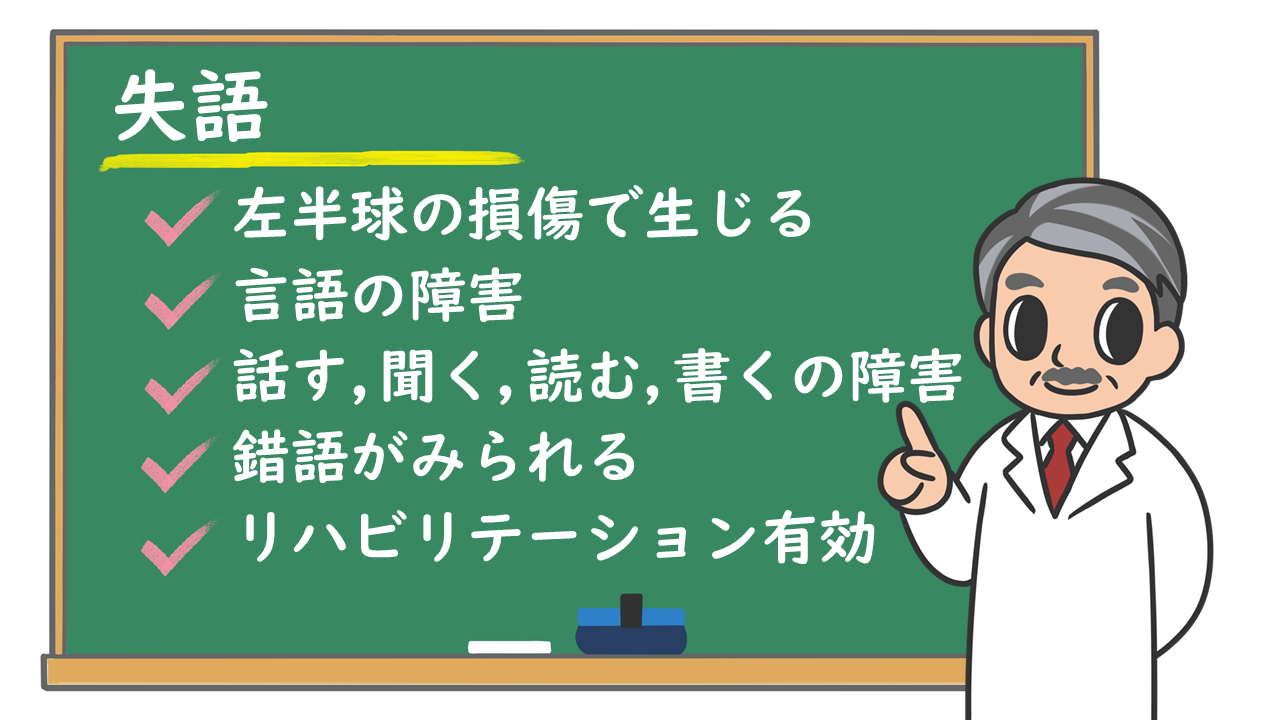

- 失語は、脳の損傷によって、話す(発話)、聞いて理解する、復唱する、読む、書く、などといったことができなくなる言語の障害です。物の名前を言うことができなくなることも通常みられます。

- 失語は、流ちょうに話すことができるが、相手の話す内容の理解をすることができないタイプと、流ちょうに話すことができないが内容を理解することが比較的できるタイプに大きく分けることができます。

- 「失語は、言葉の知識や語彙力が失われているのではなく、そこへアクセスできていないので、そのアクセス方法を一緒に考えながら言語療法をしましょうと」と患者さんには説明しています。

失語は脳の損傷によっておきる言語の障害です

失語を生じる病気は?

- 失語は脳の病気によっておきます。病気はさまざまですが、その中でも多いのは脳血管障害です。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などです。その他にも脳腫瘍、脳外傷、脳炎などによってもおきます。

失語と区別した方がよい状態とは?

- それらには、構音(こうおん)障害、意識障害によるものがあります。これについてそれぞれ下記で説明致します。

- 構音(こうおん)障害:言葉を発する時に使う筋肉や声帯といった器官を、自由に動かすことができなくなる障害です。これらの器官を動かすための神経が障害されることによって、自由に動かすことができなくなり、話すことができなくなります。この場合には、字を書いたり、相手の言うことは理解できます。言語そのものは障害されません。

- 意識障害:脳の意識を司る部分が障害されて、正しい言葉を発することができず、支離滅裂な話になってしまう障害です。脳の意識を司る部分が障害されている患者さんにあらわれ、そのような患者さんは錯乱している状態(せん妄)になっています。

失語とはどのような言語障害でしょうか?

- 失語は脳の損傷によって起きる障害です。特に脳の中でも、言語野という、言語の理解をしたり文章を組み立てたりする機能をもつ特殊な部分が損傷されておこります。

- いったん完成した言語の能力が失われるものです。原則として、失語は、成人として言語を獲得的できた後、脳の病気によって生じます。

- 話す、聞く、読む、書く、の4つとも障害されます。人によってこの中のどれがより難しいかは、個人差があります。

- 子供の時に、言語の発達障害によって、言語を獲得できなかった場合は発達性の言語障害とよばれ、失語とは異なります。

- 主に左半球(左脳)の損傷によって生じるものです。利き手と関係があるといわれており、たいてい言語野は利き手と反対側の脳にあります。そのため右利きの場合、言語野はたいてい左脳(左半球)にあります。右利きの人は、脳の左半球が損傷を受けて、失語がおこりやすいです。左利きの人の場合も、その6割くらいは左半球損傷後に失語が生じますが、右半球後の場合も4割あると言われています。

失語にはどのような症状がみられますか?

発話の障害について

- 失語では話すことがうまくできなくなります。意味は分かるが言葉が途切れ途切れになる話し方(非流ちょう)と、スラスラと話せるが意味が通じない話し方(流ちょう)の二通りの場合があります。

- 非流ちょうの話し方の場合、途切れ途切れに話をします。名詞、動詞は現れますが、助詞などは省略され、「ご飯、、、食べた。」などとなります。一息に話す単語の数が減少します。

- 一方流ちょう性の保たれた場合には、速く話すことはできます。しかし、症状が重い場合には自分で何を言っているのかわからない、軽い場合には長く話すがまとまりの悪い状態となります。一息に話す語の数は保たれています。

物の名前を言うことの障害(失名辞)について

- 失語では、日常のありふれた物の名前が出てこなくなることがあります(失名辞)。実際の物をみせたり、絵を見せて、その名前を言うことを「呼称」といいます。それができないので「呼称障害」といいます。

言い間違いや保続について

- 失語では、物の名前を間違えることがあります。「錯語」と呼ばれます。とけいを「めがね」という、めがねを「テガネ」と呼ぶなどです。これは目の前の時計を眼鏡と思ってそう言っているのではなく、言葉の間違いです。また保続といって、質問がかわっても同じ言葉で何度も答えてしまうこともみられます。

話される言葉の理解ができないことについて

- 言葉を聞いて理解できないということも失語ではみられます。まず音韻の理解といって、話された言葉(語音)が聞き取れない場合があります。また音としてはわかっても、その意味する言葉が理解できないということもあります。これを語義(語の意味)の障害ともいいます。失語では通常その両方とも見られます。

読むことができないことについて

- 失語では、読むことができなくなることがあります。「失読」と呼びます。読むときにも錯語があります。日本語は仮名と漢字がありますが、通常両方障害されます。仮名のほうがやさしそうだと考えがちですが、漢字単語のほうが読みでの成績が良いこともあります。

書くことができないについて

- 失語では、書くことができなくなります。「失書」といい、失語ではほぼ必ず伴います。書き誤り、脱字などがみられます。また漢字と仮名両方が通常障害されます。自分の名前は書くことができることが多いのですが、自分の名前が書けたからといって、他の文字が書けるわけではありません。また失語の場合には、右側に麻痺があることが多いです。その時には左手で字を書くのですが、左手で字を書いているので字を誤るのではなく、失語のために正しい文章を書けなくなります。

失語にはいくつかタイプがあるんですか?

- 失語は、発話と、言葉の理解の障害され方によって大きく2つのタイプに分けられます。ひとつは言葉の理解はかなりできて非流ちょうな発話の失語で、もうひとつは流ちょうな発話で話し言葉の理解は悪い失語です。その2つのタイプは、脳のどこが損傷されているかが異なるために生じます。脳の損傷された場所を調べるのには、脳のCTスキャン、MRIなどがあります。

- 左の脳の前の部分(前頭葉)を中心に脳が損傷を受けると、言葉の理解はできて非流ちょうな発話の失語になり、脳の後方(側頭葉)を中心に脳が損傷を受けると、流ちょうな発話で話し言葉の理解は悪い失語が生じます。

- 脳の前方から後方にかけて広い範囲が損傷された場合には、話すことも理解することも困難な失語症になります(全失語とよばれています)。

失語になってしまったらどうすればよいのですか?リハビリテーションはありますか?

失語になってしまったらどうなりますか?

- 失語は脳の損傷によっておこる障害で、損傷がおこって意識が清明になった時に失語と判明することが多いです。失語の症状とどこまで治すことができるかは、脳の病変の大きさ、部位、失語の重症度などによります。発症して1年近くまでは、失語の症状が改善する見込みは大きいですが、それ以降の回復はゆるやかになります。

言語のリハビリテーションは有効でしょうか?

- 有効です。病気の急性期から始めた言語リハビリテーションは、何もしない場合とくらべて、失語に十分効果があると報告されています。急性期を過ぎて始められたリハビリテーションも、急性期の場合ほどではないにしても、失語に効果があることがわかっています。

リハビリテーションにはどのような方法がありますか?

- 失語のリハビリテーションには様々な方法があります。そのうちの1つに、刺激法という方法があります。

- 刺激法とは、患者に刺激をして言語の反応を引き出すという方法です。この方法の考え方の元には、失語は言語の知識が失われているのではなく、脳に損傷を負ったために、蓄えられた知識にアクセスできないのでいるという考えがあります。

- 他にも様々な方法があります。どの方法で行うか決めるためには、失語のタイプ、そしてどの症状を標的にして言語の訓練をするのかをあらかじめ知っておくことが必要です。

失語の方に接する人はどのような心構えが必要ですか?

- 失語になると、それまでのことばによるコミュニケーションの世界から隔絶されることになり、大変な不安と苛立ちの状態になります。そのため、不安と苛立ちの状態に共感し、「一緒にコミュニケーションを作り上げていきましょう」という姿勢で接しましょう。

失行とはどのような症状ですか?

- 失行とは、指示された内容がわかっていて、その行為をやろうという意欲があるにも関わらず、その行為ができない状態です。

- 失行は、脳の損傷によって生じ、いったん行為が獲得された後に生じるもので、左半球(左脳)の後方の損傷で生じます。

- 運動麻痺などがないのに、例えば「バイバイ」や「兵隊さんの敬礼」をまねできなくなったり、ハサミや歯ブラシなどの日常的な道具をうまく使えなくなったり、不器用に扱ったりする症状を指します。

失認とはどのような症状を指すのですか?

- 失認には、視覚失認、聴覚失認などがありますが、ここでは視覚失認についてだけ述べます。

- 視覚失認は、視力や視野(見える範囲)が保たれているのに、目で見える対象物が何であるかがわからないという状態です。他の感覚(触覚や嗅覚など)を介すればその対象物を認識できます。

- 視覚失認は、両側の大脳の後頭葉というところが損傷されて生じます。

- 具体的には、物品(例:衣紋掛け)、あるいは物品の絵が目の前に提示されても、それが何であるかわからない症状です。見せられた物を大体正しく模写できるのに、それが何かわからないこともあります。

- 失語でも、物の名前が分からなくなること(呼称障害)がありますが、その場合は、見せられた物が何かはわかっているが、その物の名前が出ません。そのため、対象物を渡されて手に取っても名称を言うことはできません。

- 一方失認はそうではなく、見たものが何かわからず、手渡されればそれが何かわかる障害です。

追加の情報を手に入れるには?

- 参考になる本をあげておきます。

- 波多野和夫編著 失語症のホームケア 医歯薬出版 1999年

- 武田克彦 新版 脳のリハビリQ&A 講談社 2006

- 武田克彦監 海野聡子著 ナースのための図解脳卒中リハビリの話 学研メディカル秀潤社 2010