脳腫瘍の開頭術:どんな治療? 治療を受けるべき人は? 検査内容や代替手段、リスク、合併症は?

更新日:2020/11/11

|

- 脳腫瘍を専門としている阿部 竜也と申します。

- このページに来ていただいた方は、ご自身またはご家族、お知り合いの方が脳腫瘍と診断され、どのような治療法があるのか知りたいと考えられているかもしれません。

- 脳腫瘍に対する一般的な手術方法のひとつである開頭術について理解するために役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

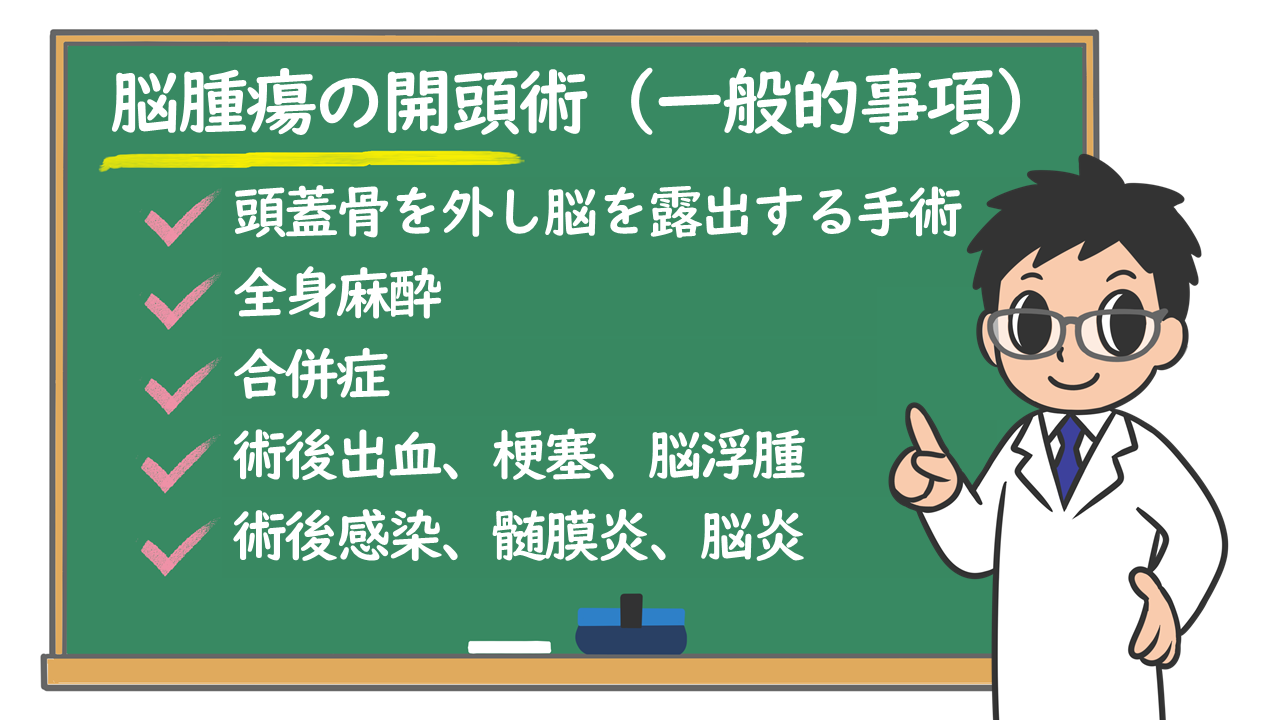

- 脳腫瘍に対する開頭術は、一般的な手術法のひとつです。

- 開頭術とは、頭蓋骨にドリルなどで穴をあけ、その穴をつなぐように切って頭蓋骨を外して、脳を露出して行う手術のことです。

- 脳腫瘍の種類や発生した場所、大きさなどによって皮膚を切る位置や頭蓋骨を外す大きさなどが変わります。

- 腫瘍がある程度大きくなってしまっていて、周囲の正常な脳が圧迫されてむくみ(浮腫)がでている場合などに適しています。

どんな治療なの?

- 脳は最も重要な臓器ですが、非常に軟らかくて傷つきやすいので、頭蓋骨がその脳を守るために大きな役割をはたしています。

- 頭蓋骨にドリルなどで穴をあけ、その穴をつなぐように切って頭蓋骨を外して、脳を露出して行う手術のことを“開頭術”といいます。

- また、脳腫瘍といっても種類はたくさんあり、発生した部位やサイズによって治療もさまざまです。腫瘍がある程度大きくなってしまっていて、周囲の正常な脳が圧迫されてむくみ(浮腫)がでている場合は、開頭術が適しています。

どんな目的や効果があるの?

- 開頭術の目的は、脳にできた腫瘍のサイズをすぐに小さくすることです。ですから、サイズが大きい腫瘍の場合は、開頭術が最初に行われる治療法となることが多いといえます。

- 開頭術では、腫瘍のまわりにある血管や神経といった大事な構造物と腫瘍の境界を直接みて切り取ることができます。

この治療を受けられるのはどんな人?

- 開頭術は一般的に、全身麻酔をかけることができる患者さんが対象となります。

- 年齢も大きく影響しますが、高齢者でも心臓や肺、肝臓、腎臓などのはたらきを調べて問題がなければ手術を行うことができます。

- 脳腫瘍のなかには放射線を当てて腫瘍の細胞を殺す治療(放射線治療)やお薬による治療(化学療法)が効く腫瘍もあり、その場合は腫瘍の一部を切り取ってくわしく調べる生検術のみが行われることもあります。

実際には、どんなことをするの?

手術時間はどれぐらい?

- 手術の時間は、腫瘍がどのような性質なのか、脳の中のどこに発生しているかなどによって異なります。

- 予定の手術時間はありますが、手術の状況によって短くなったり、長くなったりすることがあります。

- 手術室に入ってからの時間は、開頭術を行っている時間だけでなく、手術の前の麻酔をかける時間や手術の後に麻酔から目が覚めるまでの時間なども含まれ、実際の手術の予定時間より長くなります。

どんな麻酔をかけるの?

- 全身麻酔で行いますので、痛みを感じることはありません。

- 麻酔のお薬の進歩により、患者さんが眠っている状態でも脳のはたらきを検査することができるようになり、たとえば、手足の動きが悪くなっていないかなど、脳腫瘍を切り取っている間も常に確認しながら手術を進められます。

- 腫瘍が言葉や手足の動きなどを担当するような脳の大切な場所に発生しているときは、手術の途中で患者さんの目を覚まさせておしゃべりをしたり、手足の動かしてもらいながら腫瘍を切り取っていく覚醒下【かくせいか】手術という方法で行うこともあります。

- 覚醒下手術は、患者さんの状態によって必要かどうか、また安全に手術ができるかどうかで適応が決まります。

- 患者さんの状態、手術の時間や内容によっては、手術後すぐに麻酔を覚まさずに、麻酔をかけた状態で集中治療室に入ることもあります。

手術の準備は? 脳はどんなふうに露出するの?

- 患者さんが全身麻酔で眠ったあと、頭が動かないように固定する器具を装着し、からだや頭の位置、向きなどを決めます。

- 腫瘍ができている場所を確認する機械(ナビゲーションシステム)や、脳のはたらきを調べる(モニタリングする)機械を準備します。

- 手術が始まるとまず、手術のあとを目立たないようにするために髪の毛が生えている場所の皮膚を切って頭蓋骨を露出します。

- 頭蓋骨に数か所の穴をあけ、それをつなぐように頭蓋骨を切って外します。

- 頭蓋骨の下には脳を守る“硬膜【こうまく】”と呼ばれる膜があり、この膜を切ると脳の表面がみえてきます。

脳腫瘍はどんなふうに切り取るの?

- 腫瘍の種類や部位にもよりますが、顕微鏡で拡大してみて、正常な脳の部分と腫瘍の境目を分けていき、腫瘍を切り取ります。

腫瘍を切り取ってから手術のあとを閉じるまではどうするの?

- 出血がないことを確認したあと硬膜を閉じますが、脳のまわりには脳脊髄液【のうせきずいえき】という液体が満たされていますので、それが硬膜の外にもれでないように縫い合わせます。

- 切って外しておいた患者さん自身の頭蓋骨をあてがい、数か所をチタンという特殊な金属でできた板などで固定します。

- 筋肉や皮下(皮膚のすぐ下)の組織を縫い合わせますが、場合によっては血液がたまらないように皮下ドレーンとよばれる細い管を入れておいて排出させます。

- 最後に皮膚をきれいに縫って終了します。

ほかにどんな治療があるの?

- 脳腫瘍に対する手術は、開頭術のほかに、穿頭術【せんとうじゅつ】、経鼻的手術【けいびてきしゅじゅつ】があります。

- 脳腫瘍が発生した位置、大きさ、性質によって、どの手術方法をとったほうがよいか判断します。

脳腫瘍のそのほかの手術法

- 穿頭術:頭蓋骨にドリルで穴をあけ、そこから細い管や神経内視鏡というカメラを入れます。腫瘍の一部を切り取って診断をつけるために行うことがあります(生検術)。

- 経鼻的手術:鼻から神経内視鏡という装置を入れ、鼻の奥の副鼻腔【ふくびくう】という空間と脳の境にある頭蓋底【とうがいてい】とよばれる骨を外して、腫瘍に到達する方法です。鼻の奥かつ脳の真ん中に位置する腫瘍(下垂体腺腫や髄膜腫、頭蓋咽頭腫など)に対して行います。

どんなリスクや合併症があるの?

- どのような種類の腫瘍か、どの場所にできているかによって、開頭術で腫瘍を切り取る手術のリスクや合併症は異なります。どのような神経症状がでる可能性があるか、手術前に担当の先生にしっかりと確認してください。

- ここでは、神経症状以外の一般的な合併症についてまとめます。

出血

- 手術を終えるときは出血がないことを確認して終了しますが、手術の後に血圧があがった際に出血することがあります。

- 血液がたまる場所によって、硬膜外血腫【こうまくがいけっしゅ】、硬膜下血腫、脳内血腫に分けられます。

- どの出血も量が多くなり、たまった血液(血腫)にが脳の中の大事な部分である脳幹【のうかん】などを圧迫します。

- 意識がはっきりしなくなったり、手足のマヒなどの新たな症状が出現した場合は、血腫を取り除き、出血を止める緊急の手術が必要になります。

脳浮腫

- 腫瘍を切り取ることによって、周囲の脳の血液の流れに変化が生じ、脳がむくむ状態(脳浮腫)が強くなることがあります。

- 脳浮腫によって新たな症状がでたときには、脳の圧力を下げるために頭蓋骨を外したり、脳浮腫を処置する緊急手術が必要となることがあります。

脳梗塞

- 腫瘍に栄養を送る血管を処置しながら腫瘍を切り取りますが、周囲の正常な脳の血行が悪くなった場合は、脳梗塞を起こします。

- 症状は脳梗塞が起こった場所によって、さまざまです。

てんかん発作

- 脳自体から発生した腫瘍(神経膠腫【しんけいこうしゅ】などがあります)では、てんかん発作を起こしやすい状態になります。

- 一般的に、予防としててんかん発作をおさえるお薬(抗てんかん薬)を使いますので、指示どおり、きちんと飲んでください。

- まれに、抗てんかん薬を使っていても、何回も繰り返し発作を起こすことがあり、てんかん発作が起こっていると、脳は興奮状態が続いてダメージをうけます。

- 発作を繰り返す場合は、全身麻酔をかけて脳を十分休ませる治療が必要になりますので、1~2週間、人工呼吸器で管理しながら治療を行います。

感染

- 手術室は細菌などがまったくいないというわけにはいきませんので、開頭術で細菌が手術したところに入ってしまうと、傷が開いたり、髄膜炎や脳炎といった重い病気を引き起こします。

- 開頭術では、頭蓋骨をいったん切り取って外(人工的に骨折させたような状態です)し、脳の中の手術を行ったあとに骨を戻して金属などで固定しますので、完全に骨折が治るまでの間は血液が通わない状態になっていて(金属などの固定具にも血流はいきません)、細菌に対する抗生物質を点滴で投与しても効きにくい状態となっています。

- 頭蓋骨や金属のプレートなどに細菌がついてしまうと、頭蓋骨が腐っていき、ひどくなると全身に細菌が広がってしまいますので、そうなる前に、頭蓋骨や金属のプレートなどの人工物をすべて取り除く手術が必要となることがあります。

- 感染した頭蓋骨や人工物を取り除いたあとは、しばらくの間抗生物質での治療を行い、その後、細菌がいなくなった状態で約半年ほど経過したころ、人工骨などを入れる手術が行われます。

副作用のほかに治療後に注意したほうがよいことは?

- 手術した皮膚は弱くなっていますので、手術した部分の皮膚を傷つけないように気を付けてください。

- 起きたときに枕カバーに汚れがついているなど、縫ったところから出血や滲出液【しんしゅつえき】がでてきていることに気が付くことがありますので、その場合はすぐに担当の先生に連絡をしてください。

- 頭蓋骨は金属で固定しているため、普段の生活には支障ありませんが、からだをぶつけ合うような接触型のスポーツ(柔道やラグビーなど)は避けたほうが無難です。スポーツを始める場合や、再開する場合は必ず担当の先生に相談してください。

患者さんによく聞かれること

手術前には丸坊主にしなくてはいけないの?

- 開頭術では基本的に髪の毛があるところの皮膚を切りますが、必要なところだけ、担当医が髪の毛をそったりします。丸坊主にする必要はありません。

カラーやパーマはしてもよいの?

- 手術の直後は皮膚が弱くなっていますので、刺激となることがあるカラーリングやパーマをかけるときは担当の先生に確認をしてください。

頭蓋骨を固定する金属を外す手術が必要になるの?

- 開頭術のあとに頭蓋骨を固定するための金属などは、感染などがないかぎり、一生涯取り外す必要はありません。

- 固定用の金属はチタンという特殊なものですので、脳腫瘍の経過をみるMRI検査も問題なく行えますし、空港などの金属探知機で検出されることもありません。

手術後のお薬はいつまで飲まなくてはいけないの?

- 投与を受けている抗てんかん薬をいつまで続けて飲むかについては、患者さんごとに異なりますので、くわしくは担当の先生にお尋ねください。

追加の情報を手に入れるには?

- 一般的な開頭術についてよりくわしく知りたいときは、日本脳神経外科学会の下記のホームページを参照してください。

- http://square.umin.ac.jp/neuroinf/cure/004.html