歯周病:どんな病気? 見つけるポイントは? 原因は? どんな症状があるの? 治療や予防できるの?

更新日:2020/11/11

|

- 歯周病専門医の佐藤 聡と申します。

- このページに来ていただいたかたは、もしかすると「自分が歯周病になってしまった?」と思って不安を感じておられるかもしれません。

- いま不安を抱えている方や、まさにつらい症状を抱えている方に役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察のなかで、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

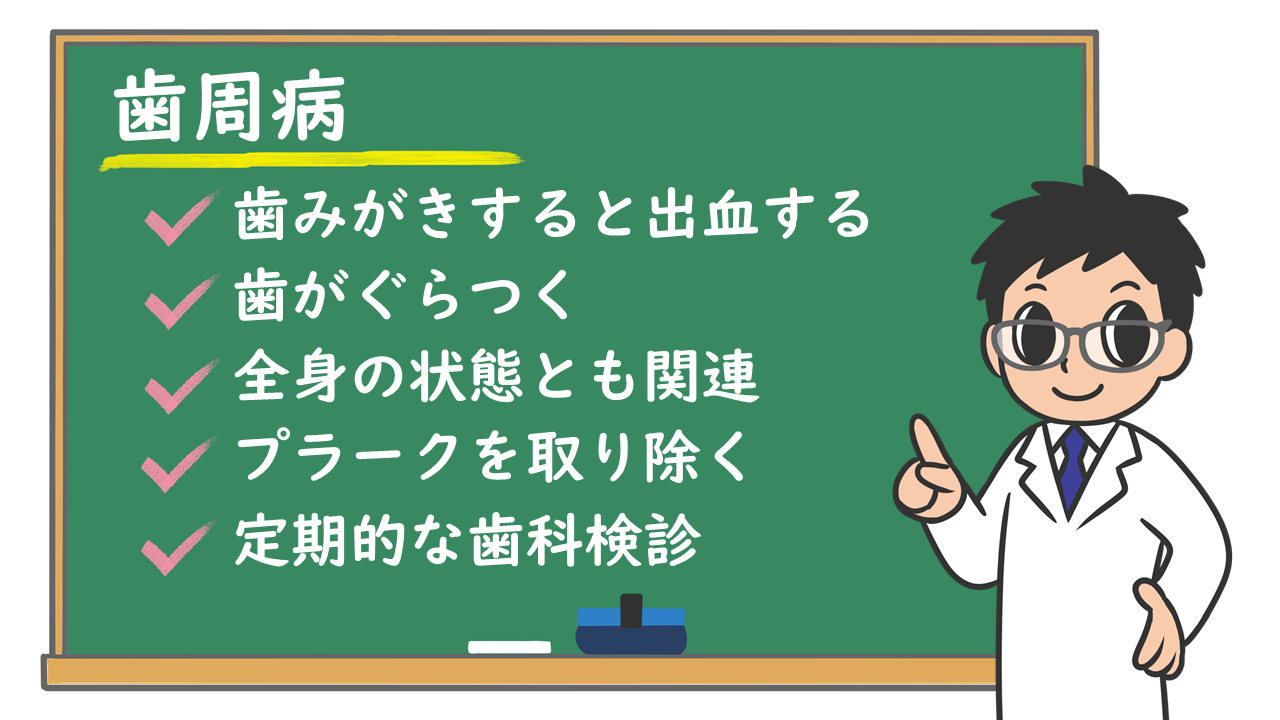

まとめ

- 歯ブラシで歯をみがいたときに出血するのは、歯周病【ししゅうびょう】の危険信号です。

- 歯周病になって歯肉がやせると、歯がしみることがあります。

- 歯周病で歯がぐらついてすき間ができると、食べ物がはさまりやすくなります。

- 1年以上歯医者さんを受診していない方は、検診を受けることをおすすめします。

歯周病は、どんな病気?

- 歯周病は、文字どおり歯の周り、つまり歯をとりまく歯茎(歯肉【しにく】)や、歯を支える骨に起こるすべての病気をまとめていうものです。

- 歯周病は主に、歯に付着する白または黄白色のねばり気をもったプラークというかたまりや、プラークの中の細菌がつくりだす刺激物質によって引き起こされます。

- 歯周病は、病気の広がり方によって歯肉炎【しにくえん】と歯周炎【ししゅうえん】に分けられます。

- 歯肉炎:原因となるプラークや刺激物質の影響が、歯肉にしかおよんでいません。

- 歯周炎:プラークや刺激物質の影響が歯を支える骨にまでおよんでいます。症状が進むと骨が溶けだします。

歯周病と思ったら、どんなときに歯医者さんを受診したらよいの?

かかりつけの歯科医への受診をおすすめする場合

- 歯周病の主な原因であるプラークの色は歯の色に近いため、鏡で口の中を観察してもみつけることはむずかしいです。そこで、プラークによって起こる変化があった場合は、歯医者さんを受診することをおすすめします。

プラークによって口の中に起こる変化

- 歯肉の色が赤くなる

- 歯肉の形が変化してきた

- 歯ブラシで歯みがきをすると出血する

- 歯と歯肉のあいだに溝ができた:歯を支える骨の破壊が進み、溶けだしています。

- 歯肉から膿【うみ】がしみだす、歯を指でさわるとぐらつくのを感じる:さらに症状が進行しています。

歯周病専門医への受診をおすすめする場合

- 歯を支える骨まで影響がおよぶ歯周炎の多くは、50歳前後からみられるようになります。

- 30歳より若い方で次のような症状がみられたときは、歯周病の専門医を受診してください。

歯周病専門医の受診がすすめられる場合

- 歯を支える骨にまで破壊が進み、歯がぐらつく

- 口の中の多くの歯に症状があらわれた

- 重い糖尿病の治療を受けている

歯周病になりやすいのはどんな人?

- 歯周病は、原因となる口の中の細菌のかたまりであるプラークと、からだの抵抗力とのバランスがくずれたときに発症・進行すると考えられています。そのため、からだの抵抗力が強い若い世代にくらべて、抵抗力の衰えてくる中高年の方に多くみられます。

- また、歯周病になりやすい人かどうかは、大きく分けて口の中の状態と全身の状態を知ることである程度見分けることができます。

歯周病になりやすい人の口の中の状態

- 歯ならびや歯の周りの歯肉が、プラークのたまりやすい形である

- 歯肉の周りにすみついた細菌が、歯周病の原因となる種類を多く含んでいる

歯周病になりやすい人の全身の状態

- 糖尿病にかかっている

- 肥満である

- タバコを吸う習慣がある

- 妊娠している:ホルモンの影響で歯肉に炎症が起こりやすくなります。

どんな症状がでるの?

初期の症状

- 歯周病の代表的な症状は、プラークのみがき残しによって歯肉に炎症が起こっていることをあらわしています。そうした変化がみられる部分では、わずかな刺激でも出血することがあります。

歯周病の代表的な症状

- 歯肉が赤く変化する

- 歯肉が腫れあがる

重症になるとあらわれる症状

- 健康な歯肉と歯のあいだの溝の深さは1〜2mmほどですが、歯周病が悪くなり、歯肉が腫れたり、歯と歯肉の結合が破壊されたりすると、より歯肉と歯のあいだの溝は深くなっていきます(これを歯肉ポケットまたは歯周ポケットとよびます)。

- さらに歯と歯肉の結合の破壊が進むと、歯を支える骨が溶けて、次のような症状がでてきます。

歯を支える骨が溶け出すことで起こる症状

- 歯がぐらつく

- 歯が移動して歯ならびに変化があらわれる

- 歯肉から膿がでる

- 口が臭くなる

歯医者さんに行ったらどんな検査をするの?

- 歯周病の検査として、主に、原因となる細菌がどの程度口の中に残っているか、歯肉の炎症と破壊がどの程度あるかを調べます。

- 原因となる細菌の程度:口の中の衛生状態について、プラークをみやすい赤色に染めて、毎日の歯ブラシでプラークがどれくらい取りのぞかれているかを調べます。

- 歯肉の炎症と破壊の程度:細長い棒状の器具を使って、歯と歯肉とのあいだの溝の深さと、溝の中の炎症の状態を調べ、病気の進みぐあいを確認します。

- 次に、歯周病の代表的な検査を示します。

歯周病の代表的な検査

- エックス線画像検査:歯と骨の状態を調べます

- 歯のぐらつきの検査

- 咬合検査【こうごうけんさ】:噛み合わせを調べます

どんな治療があるの?

- 歯周病の治療は、まず原因となるプラークを取りのぞくことです。

- とはいえ、日々の生活で口の中のプラークをつくる細菌をゼロにすることはできませんので、次のような段階を追って治療を進めます。

口の中の衛生状態を整える

- 治療のスタート段階では、口の中の衛生環境を、歯ブラシなどを使ってできるだけ良い状態にするよう指導いたします。

- 日々の生活で、常に口内環境が良い状態を目指します。

歯石を取り除く

- 次に、プラークとカルシウムが結合して硬くなり、歯にこびりついた細菌性の汚れ(歯石)を、器具で取り除きます。

- 歯周病が軽度の場合は、比較的容易に歯石を取り除くことができますが、重度の場合は、完全に取り除くことは難しく、手術が必要になることもあります。

歯肉の手術

- 歯肉の手術には、取り残した歯石を確実に除去する、破壊された歯肉を再生させる、手入れがしやすく見た目が良い状態に歯肉の形を整える、という目的があり、それぞれ手術の方法が異なります。

手術後の処置

- 歯周病の原因を取り除いた後は、歯や歯肉を失った部分に義歯などの人工の装置を製作します。食事に支障がないように、噛み合わせを整えます。

- 歯石の除去も定期的に受けていただきます。歯周病の再発を予防し、早期に再発をみつけ、再発してしまった場合は治療を行います。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは? 治療の副作用は?

- 歯周病になると、歯肉の見た目の位置は変わらないまま、歯と歯肉のあいだの歯周ポケットが深くなることがあります。

- 歯周病を治療することで腫れていた歯肉が引き締まると、次のような変化がみられることがあります。ただし、治療によって起こるものですから、歯周病が悪化しているのではありません。

歯周病の治療に伴って生じる変化

- 歯が長くなったようにみえる/歯肉がやせてみえる:歯肉が引き締まることで起こります。

- 歯がしみる:象牙質知覚過敏症【ぞうげしつちかくかびんしょう】といいます。

- 歯と歯のあいだに食べ物がはさまる

- しゃべったときに息が抜ける

予防のためにできることは?

- 最新の治療として、破壊されて失われた組織を再生させる治療法も報告されていますが、現時点では歯周病の進行を食い止める治療がほとんどで、完全に元の状態にまで回復させることは難しいです。この観点からも、歯周病にならないようにすること、または早いうちに見つけて治療することが望まれます。

ご自分にあった口の清掃方法

- まずはご自分にあった口の清掃方法を見つけることが重要です。

- 歯科を受診し、自分の歯並びを確認してもらい、さらに食べ物やプラークが残る環境がないかを知った上で、お一人お一人にあった清掃方法を指導してもらうとよいでしょう。

- 自分にあった口の手入れ方法を身に着けることができれば、これから先の歯周病の予防に役立ちます。

定期的な歯科検診

- 定期的な歯科検診は、歯周病の予防に不可欠です。

- 歯周病は生活習慣病とされており、完全に原因を取り除くことができない病気です。また、歯周病は”silent disease”、つまり痛みもなく静かに進行していく病気と言われています。

- ご自分で気が付いて歯科を受診したときにはかなりひどくなっていて、歯を失ってしまうこともあります。定期的に歯科検診を受けて、歯肉の状態をチェックしてもらうことが大切です。

治るの? 治るとしたらどのくらいで治るの?

- 虫歯の場合、原因となる虫歯の部分を取りのぞいて歯に変わる材料に置き換えることで治療が終わりますが、これは歯周病の治療とくらべるとかなり短い日数です。

- ほかの生活習慣病と同じように、歯周病の治療には長い時間が必要となります。

- 歯周病の治療として、まずはご自分にあった清掃方法を習得してもらいます。歯ブラシや補助清掃具のデンタルフロス、歯間ブラシ、うがい薬(洗口剤【せんこうざい】)などの使い方を覚えていただくために、歯医者さんを4〜5回受診することが必要です。

- 歯についた歯石を取り除く治療は、歯周病の進みぐあいによって異なります。軽い場合では数回で定期的な検査と清掃を主としたメインテナンスに移ることもありますが、中ぐらいから重い場合は、半年から1年位かかることもあります。

- 積極的な治療が終了した後は、お一人お一人の状態を考えながら、良い歯肉の状態を維持できるように定期的なメインテナンス治療に移ります。

そのほかに注意することはある?

- 歯周病の原因となる細菌は、歯の周りだけでなく舌の上にも棲みつきます。これは歯の周りに付着するデンタルプラーク(歯垢)に対して、舌苔【ぜったい】とよばれています。

- 舌苔は、口臭の主な原因になります。また、年をとるにしたがって増える傾向がある誤嚥性肺炎【ごえんせいはいえん】にも関係するといわれています。

- 歯周病予防・治療のみならず、口臭や誤嚥性肺炎の予防のためにも、口の中の衛生環境を心がけてください。

追加の情報を手に入れるには?

- 歯周病、または歯周病の専門医に関連しては、歯周病学会のホームページを参照してください。

- http://www.perio.jp