糖尿病性網膜症:どんな病気?検査や治療は?完治できるの?

更新日:2020/11/11

|

- 血糖値が目に影響がおよぼすことがあることをご存知でしょうか。ここでは、糖尿病が原因で起きる目の病気である糖尿病網膜症について、知っておいていただきたいことをまとめました。

目次

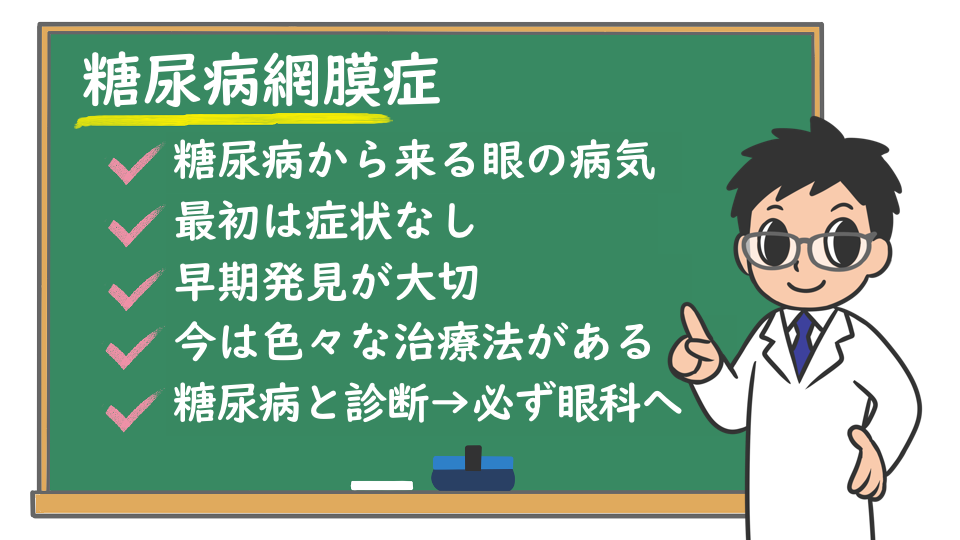

まとめ

- 糖尿病網膜症は、放置しておくと失明につながる怖い病気です。

- 初めは症状がないことがほとんどです。見え方に異常がなくても、網膜症はすでに始まっている可能性があります。

- 健康診断などで「糖尿病」あるいは「血糖値が高い」と指摘された場合はまず内科を受診し、糖尿病と診断されたら必ず眼科を受診してください。

- 心身ともに健康で生き生きと暮らすために、よく見えるということはとても大切なことです。糖尿病の管理とともに目もしっかり守りましょう。

糖尿病網膜症は、どんな病気?

- 糖尿病網膜症(とうにょうびょうもうまくしょう)は、糖尿病が原因で起きる目の病気です。

- 目はカメラと良く似た構造をしていますが、糖尿病網膜症はそのフィルムに当たる網膜という部分の血管に異常が起き、放置しておくと失明につながる怖い病気です。

糖尿病網膜症と思ったら、どんなときに病院・クリニックを受診したらよいの?

- 健康診断などで「糖尿病」あるいは「血糖値が高い」と指摘された場合は、まず内科に受診して、詳しく調べてもらう必要があります。その上で、糖尿病と診断されたら必ず眼科を受診してください。

- 糖尿病の初めの時期には網膜症は起きていない、起きていたとしても自分では分からない、という場合がほとんどです。そのため、糖尿病と診断されたら見え方に異常がなくてもまず眼科を受診して、自分では気がつかない目の変化を調べてもらう必要があります。

糖尿病網膜症になりやすいのはどんな人?原因は?

- 糖尿病になってからの期間が長い方、血糖値が下がらない方は網膜症になりやすく、また悪くなりやすいことがわかっています。そして、高血圧の方、妊娠中の方も悪くなりやすいことが知られています。

- 血糖値が高くなると、様々な原因によって網膜の血管に異常が起きて、出血や網膜のむくみなどを起こします。網膜の中心部(黄斑:おうはん)にむくみが生じることを糖尿病黄斑浮腫と呼んでいます。

- 血管が閉じると、網膜の中で血液の流れない部分、酸素が行き渡らない部分が出てきます。そして、その部分を治そうと体が反応する結果、網膜から異常な血管が生えてくることがあります。この状態を増殖糖尿病網膜症と呼んでいます。その血管は未熟な血管なので、簡単に切れて目の中で出血を起こしたり、網膜をはがしてしまったりして、その結果として視力が落ちます。適切な治療をしなければその目は最終的に失明することもあります。

どんな症状がでるの?

- 糖尿病網膜症の初めの時期には自分で分かる症状はありません。でも、進行すると下記のような症状が出てきます。

増殖糖尿病網膜症

- 虫や糸くずのようなものが飛んで見える

- 見えにくい

- 見えない部分がある

糖尿病黄斑浮腫

- ものが歪んで見える

- 見えにくい

- 中心部がグレーに見える

お医者さんに行ったらどんな検査をするの?

最初の受診でおこなう検査

- 糖尿病によってダメージを受けるのは網膜だけではなく、目の中のほとんどの部分が影響を受けます。そのため、最初は目全体を検査することが必要になります。

- 視力、眼圧、眼の前の方などを検査した後に、眼底検査という網膜を含めた眼の奥をみる検査を行います。その際、眼の奥まで検査するために散瞳剤という瞳孔を開く目薬を使うのが一般的ですが、特殊な機械を使って散瞳せずに検査することあります。

さらに詳しい検査

- 増殖糖尿病網膜症あるいはその前段階の恐れがある場合には、眼の奥の血管の造影検査を行います。腕の静脈から造影剤を入れて、眼の奥を見ます。この検査によって、通常の眼底検査よりも詳しく網膜の状態を知ることができます。

- 糖尿病黄斑浮腫の恐れがある場合には、光干渉断層計という眼の奥の断面像を調べる検査を行います。台に顎をのせて、機械の中をじっと見るだけで、網膜のむくみの範囲と程度を知ることができます。

どんな治療があるの?

- 糖尿病網膜症の治療でまず重要なことは、糖尿病の治療をしっかりと行うことです。しかし、網膜症が進行すると、糖尿病の治療とは無関係に眼の状態が悪くなることがあります。そのような場合は、以下のような治療を眼科で行います。

糖尿病黄斑浮腫

- むくみを取るために抗VEGF製剤と呼ばれる薬を眼の中に注射します。眼の奥にステロイド製剤を注射する治療もあります。目に注射というとどきっとしますが、麻酔をしっかりと行った上で注射しますので大丈夫です。

- 上記の治療に加えて、レーザー治療を行います。

- 薬の注射とレーザーを行なっても黄斑浮腫が治らない場合には、手術を行うことがあります。

増殖糖尿病網膜症

- 網膜の中で血液の流れない部分、酸素が行き渡らない部分を治療するために、レーザー治療を行います。

- 眼の中で出血が起きたり、網膜がはがれたりしてしまった場合には手術が必要となり、多くの場合は入院して行います。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは?治療の副作用は?

- 全ての治療において、自分で分かるような効果が現れるまで数週間から数ヶ月かかる場合がほとんどです。少し長くかかるものだと思って、治療を続けてください。

- レーザー治療を行なった際に、糖尿病黄斑浮腫が起きたり悪化したりする場合があります。ものが歪んで見えたり、見えにくい感じがあったりした場合は、早めに再度受診してください。

- まれではありますが、抗VEGF製剤やステロイド製剤の注射治療を行なった後に感染を起こす場合があります。注射後に視力が落ちる、充血や眼の痛み、目やにがたくさん出るなどの症状があった場合には、すぐに治療を行なった病院に連絡してください。

予防のためにできることは?

- 糖尿病網膜症を完全に予防することはできませんが、それによって視力が落ちる可能性を少なくすることはできます。

- 糖尿病網膜症の進行を抑えるためには、まず血糖値と血圧のコントロールが重要となります。また、視力を保つためには網膜症の早期発見・早期治療が大切です。

- 繰り返しになりますが、糖尿病と診断されたら見え方に異常がなくてもまず眼科を受診し、経過観察をしっかりしてもらうことが重要です。

治るの?治るとしたらどのくらいで治るの?

- 残念ですが、糖尿病網膜症は治りません。

- しかし、以前は我が国の失明原因の第1位だったこの病気も、現在では第3位になりました。つまり、いろいろな検査や治療法が開発されてきたおかげで、昔のように「糖尿病網膜症=失明」ではなくなってきています。

- 定期的に眼科を受診して治療のタイミングを逃さないことが大切な視力を守ることにつながります。

追加の情報を手に入れるには?

- 日本糖尿病学会 糖尿病診療ガイドライン2016の糖尿病網膜症のページ

- http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/GL2016-08.pdf

- 日本眼科学会 糖尿病網膜症のページ

- http://www.nichigan.or.jp/public/disease/momaku_tonyo.jsp

さいごに

- Quality of Vision(QOV)という言葉があります。心身ともに健康で生き生きと暮らすために、よく見えるということはとても大切なことです。

- 逆によく見えないと、運動しなくなったり、薬を飲み間違えたり、インスリン注射の時に目盛がよく見えなかったりと、糖尿病そのものの治療にも悪い影響を及ぼします。

- 糖尿病の管理とともに目もしっかりと守りましょう。