膀胱鏡検査:どんな検査?痛みはあるの?費用はどれくらいかかるの?

更新日:2020/11/11

|

- 泌尿器科専門医の池田 篤史と申します。

- このページに来ていただいた方は、血尿などで膀胱がんの疑いまたはその心配があり、どのような検査があるかについて知りたいと考えておられるかもしれません。

- 膀胱の中を調べるために必要な検査である膀胱鏡検査について理解する上で役立つ情報をまとめました。

目次

まとめ

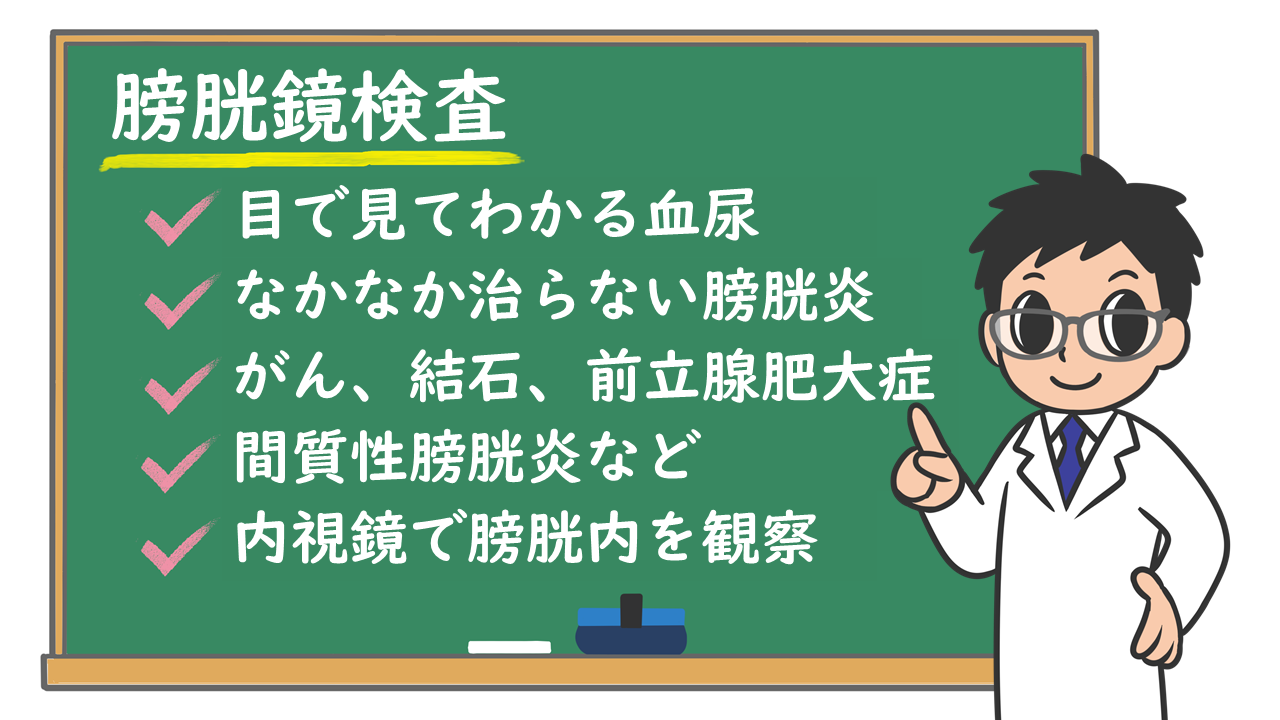

- 膀胱鏡検査は、膀胱(ぼうこう;おしっこを一時的に溜める場所)の中に病気がないかを調べるために直接、内視鏡のカメラで膀胱内を観察する検査です。

- 検査では、膀胱だけでなく、尿道(膀胱から出るおしっこの通り道)や前立腺(男性にのみ存在する尿道の周りにある臓器)の状態を確認することができます。

- 膀胱がんや膀胱結石、前立腺肥大症、尿道狭窄症、間質性膀胱炎などおしっこの通り道にできる病気を評価する目的で行われます。

- 軟性ファイバースコープ(やわらかい素材の内視鏡カメラ)による検査では、通常、外来で行い、検査時間は2~5分程度です。現時点では、膀胱がんなど膀胱内にできる病気を評価するうえで不可欠な検査です。

どんな検査?

- 膀胱鏡検査は、通常、細くて長い軟性ファイバースコープ を使用します(硬性鏡を使う施設もあります)。

- 検査では、尿道口からファイバースコープを入れ、尿道と膀胱の中を観察し、その所見の記録や写真を撮影します。

- 炎症や腫瘍(がん)の状態を評価するだけでなく、腫瘍が疑われる場合には、腫瘍の一部を取ってくる生検を行うこともあります。

- 健康保険が適応され、3割負担の方の場合、自己負担は約3000円で検査を受けることができます。

どういう人がこの検査を受けるべき?

- 肉眼的な血尿(目で見てわかる血尿)がみられる方は、検査を検討します。特に、持続したり、何度も繰り返したりするような血尿の場合は、検査を強くお勧めします。

- 他の検査(超音波検査やCT検査など)で膀胱内に異常(結石や腫瘍など)が疑われた方にも必要な検査です。

- おしっこが出にくい方に、尿道や前立腺、膀胱の状態がどのようになっているかを確認するために行います。

- 前立腺肥大症では、大きくなった前立腺が膀胱をどの程度圧排しているかを確認するために行います。

- なかなか治らない膀胱炎症状がある場合にも、膀胱がんや間質性膀胱炎を疑って検査を行います。

- すでに膀胱がんなどの治療を行っている方に定期的に膀胱内の状態を確認するためにも行います。

検査ができない場合

- 尿道が狭く、内視鏡が尿道の入り口から膀胱内へ入ることができない場合があります。

- 出血が強い場合は、膀胱内を十分に観察できない場合があります。

実際には、どんなことをするの?

検査前の処置

- ベッドや専用の診察台に砕石位(【さいせきい】:あおむけで両足を開いて挙げ、ひざを曲げた体勢)に横たわっていただきます。

- 尿道口をきれいに消毒します。

検査の手順

- 内視鏡(軟性ファイバースコープ)に滑りやすくするゼリーをつけ、尿道口から入れていきます。

- 内視鏡の先端から生理食塩水を注入しながら、尿道内を観察し、膀胱内へ内視鏡を挿入していきます。男性の場合は、膀胱内に入る前にある前立腺の観察も行います。

- 内視鏡は検査毎に洗浄され、清潔を保っているため検査中に手などは出さないようご協力をお願いします。

- 膀胱内に生理食塩水を注入することで膀胱を膨らませ、膀胱の表面に腫瘍や発赤している部位などの異常がないかを観察します。観察中は適宜、写真を撮影します。

- 通常は観察のみですが、腫瘍や粘膜の病変が小さい場合などは、トングのような機械で組織の生検を行うことがあります。また、電気メスやレーザーで止血したり、焼いたりすることもあります。

- 最後に、内視鏡を抜きながら、前立腺と尿道を再度観察して終了です。

検査にかかる時間は?痛みはある?

検査の時間について

- 軟性ファイバースコープによる検査は、原則として外来で行います。

- 検査時間は、通常2~5分です。生検などを行う場合は、さらに長い時間がかかる場合があります。

検査中の痛みや苦痛について

- 軟性ファイバースコープと滑りやすくするゼリーを用いることで、痛みや苦痛が昔より軽くなっています。

- 内視鏡が挿入される際、できるだけリラックスし、ゆっくりと深呼吸をするように心がけることで、痛みや苦痛を軽くすることができます。

- 不安な場合は、スタッフへお知らせください。

他にどのような検査法があるの?

- CT、MRI、超音波検査などの画像検査はありますが、膀胱内を直接見る検査は膀胱鏡検査以外ありません。

理解しておきたい リスクと合併症

- 出血:内視鏡が尿道や膀胱の粘膜を傷つけることにより出血することがあります。

- 感染:検査によって、尿道や膀胱内にばい菌が入り、膀胱炎や前立腺炎を引き起こすことがあります。

- 尿閉:尿道や前立腺のむくみによって、おしっこを出したくても自分で出せなくなってしまうことがあります。膀胱内にはおしっこが溜まり続けることで膀胱がいっぱいとなり、パンパンな状態になることがあります。これを尿閉と呼びます。前立腺肥大症がある方は、他の方と比較して、尿閉になりやすいと考えられます。

検査後の注意は?

検査後

- 水分を多く取るようにしてください。

- 尿路感染の予防として、抗生剤を処方される場合は飲んでださい。

検査後

検査後にこんな症状があったら病院に伝えてください

- このような症状のある方は病院にご相談ください。

スタッフに教えてほしいとき

- トマトジュース

のようなどろどろの血尿がみられる 排尿時の痛みや発熱が出る 検査後に尿をうまく出すことができなくなった