ブルガダ症候群:どんな病気?遺伝との関係は?検査や治療は?

更新日:2020/11/11

|

- 循環器専門医の小竹 康仁と申します。

- このページに来ていただいた方の中には、もしかすると「自分あるいは身近な方がブルガダ症候群と診断された」と不安に感じておられる方もいるかもしれません。

- いま不安を抱えている方に役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察の中で、「よく質問を受けること」、「特に知っておいて欲しいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

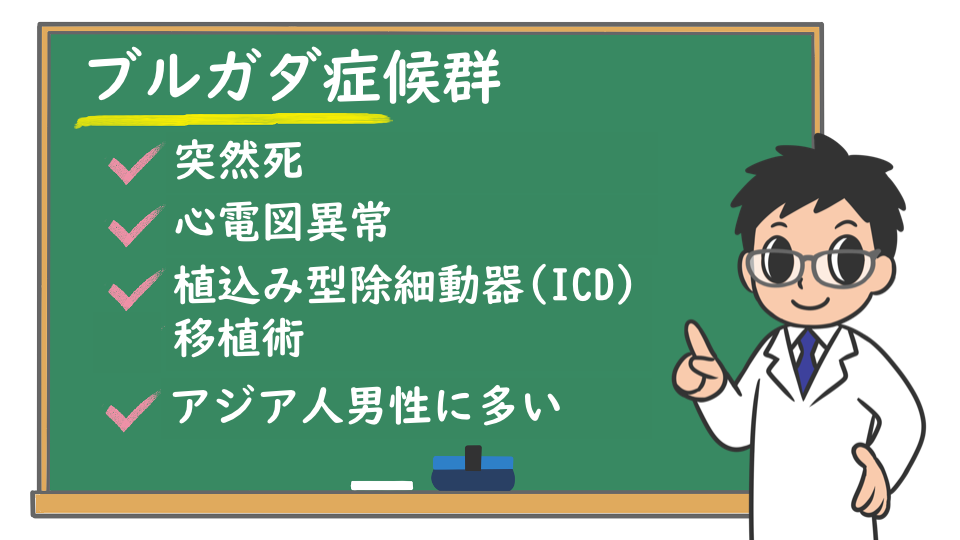

- ブルガダ症候群は、心臓の構造や機能は全く正常なのに、まれに心室細動を来す病気です。

- ブルガダ症候群は日本人をはじめとするアジア人の男性に多く見られます。

- 不整脈がなければこの症候群による自覚症状はありません。

- 心電図でブルガダ症候群と診断されても、全く症状がなければ突然死が発生するリスクは最大に見積もっても年間0.5%程度であり、すべての方にすぐに治療が必要になる訳ではありません。

ブルガダ症候群は、どんな病気?

- ブルガダ症候群は、心臓の構造や機能は全く正常なのに、まれに心室細動を来す病気です。

- ブルガダ症候群は特徴的な心電図変化によって診断されます(図1)。

- 心電図の検診でたまたま発見されることがほとんどで、失神や心肺停止で病院に運ばれた時に診断されることもあります。

- 心電図には1型と2型があり、1型の場合にリスクが高いと考えられています。

- 最近、2型のみを呈する場合はブルガダ症候群と診断しないことが提唱されています。

- 発作を起こす危険性の高い人は植込み型除細動器(ICD)移植術が施行されます。

図表1 ブルガダ症候群の心電図(V1・V2誘導)

ブルガダ症候群と思ったら、どんなときに病院を受診したらよいの?医療機関の選び方は?

- 検診や人間ドッグでブルガダ症候群が疑われた場合、あるいは下記のような場合は、医療機関の受診を検討してください。

専門医への受診をお勧めする場合

- ブルガダ症候群1型と診断された場合

- これまで失神した経験がある場合

- 夜間睡眠中にあえぐような呼吸を指摘された場合

- 血縁者に突然死された方(特に45歳未満)がいる場合

- 血縁者にブルガダ症候群と診断された方がいる場合

救急車を呼ぶ場合

- 突然の失神や問いかけに反応がないなどの意識障害を認めた場合

- あえぐような呼吸をはじめ、呼びかけに反応がない場合

ブルガダ症候群になりやすいのはどんな人?原因は?

- ブルガダ症候群になりやすい人は下記のような人です。

ブルガダ症候群になりやすい人

- 日本人をはじめとするアジア人

- 30歳代から40歳代

- 男性

- 家族にブルガダ症候群の人がいる人

- 全体の8~9割を男性が占めます。

- 家族歴のある症例も見られ、遺伝子の異常がみつかる場合があります。

どんな症状がでるの?

- ブルガダ症候群と診断されても、自覚症状があるわけではありません。しかしながら、突然下記のような症状を示すことがあります。

ブルガダ症候群の症状

- 失神

- 夜間睡眠中にあえぐような呼吸が始まる

- 問いかけに反応しない

- 突然死

お医者さんに行ったらどんな検査をするの?

- 病院では下記のような検査をすることになります。

検査の種類

- 心電図:心臓から発せられる電気信号を読み取って、心臓が正常に動いているかを調べます。誘導の記録場所を変えて記録します。運動負荷や薬物を点滴して心電図の変化を観察する薬物負荷試験を行うことがあります。

- 電気生理学的検査(EPS):全く症状のない1型のブルガダ症候群の場合、入院の上で心室細動の起こりやすさを調べることがあります。

どんな治療があるの?

- 病院では下記のような治療があります。

治療の種類

- 薬物治療:心室細動の予防目的で不整脈を防ぐ薬剤が使用されることもありますが、あくまで補助的な役割と考えられています。

- 手術治療:現在のところ、ブルガダ症候群の突然死予防に最も有効な治療法は植込み型除細動器(ICD)移植術です。ICD植込みの後、発作が多い患者さんではカテーテルアブレーション(心臓の筋肉の一部を焼く手術)が行われることがあります。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは?治療の副作用は?

- 治療後は下記のことに気をつける必要があります。

治療後気をつけること

- 過度な飲酒は避ける

- 高熱が出た時にはできるだけ速やかに解熱を図る

- 電子機器にあまり近づかないようにする

- 過度な飲酒や体温の上昇により、心電図異常が強まることがあります。

- 植込み型除細動器(ICD)移植術をした人は、電磁波干渉による不適切作動の可能性があり、電子調理器、大型の発電機などの使用には注意が必要です。

- 患者さんの状態によっては車の運転が制限されることがあります。

- 植込み型除細動器(ICD)のショック作動が発生した際には速やかに医療機関に連絡をして下さい。

治るの?治るとしたらどのくらいで治るの?

- 残念ながら、ブルガダ症候群は治る病気ではありません。

- 突然死の予防のために植込み型除細動器(ICD)移植術を行うことが最善の治療とされています。

- 完全に治せる病気ではありませんが、カテーテルアブレーションで心電図所見が改善し、発作が抑制できたという報告があります。突然死の予防ができれば、長期生存が十分に期待できます。

追加の情報を手に入れるには?

- 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン (2017年改訂版)Guidelines for Diagnosis and Management of Inherited Arrhythmias(JCS 2017)