喘息:原因は?発作が起こるときの症状は?治療は?吸入で治るの?

更新日:2020/11/11

|

- 呼吸器内科専門医の川山 智隆と申します。

- このページに来ていただいたかたは、もしかすると「自分が喘息になってしまった?」と思って不安を感じておられるかもしれません。

- いま不安を抱えている方や、まさにつらい症状を抱えている方に役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

- 喘息とは、気管支という空気の通り道に炎症が継続して起こることにより、気管支が敏感になり、狭くなってしまう病気で、アレルギーの一種です。

- 喘息の発作が起きると、息は吸えるけれど息を吐くことが難しくなってしまいます。

- 長引く咳や、息をするとき「ぜーぜー」や「ひゅうひゅう」といった音(喘鳴【ぜいめい】といいます)がのどや胸から聞こえるようになります。

- 喘息の治療は、喘息発作を起こさせないように、気管支を管理することです。

喘息は、どんな病気?

- 喘息とは、空気の通り道である気管支と呼ばれる部位に、繰り返し炎症が起こり、気管支が敏感になって、突発的に気管支が狭くなる病気です。

- 喘息は風邪と異なり、咳が長引きます。また、喘息発作のときには気管支が狭くなることで息が苦しくなります。

- 息が出来ないと命に危険が及びますので、病院で正しく診断する必要があります。

- 風邪がきっかけで喘息発作が起きたり、喘息が悪化したりすることもあります。

- 喘息はアレルギーの病気ですから、発作が止まっても完全に治ったわけではありません。

- 発作は繰り返し起こりますので、多くの場合は定期的に通院していただき、治療を継続していく必要があります。

喘息と思ったら、どんなときに病院への受診したらよいの?医療機関の選び方は?

- 長引く咳や痰、急な息苦しさや「ぜーぜー」という胸の音などで喘息発作を疑ったとき、また、下記のような場合は医療機関の受診を検討してください。

かかりつけ医への受診がおすすめな場合

- のどや胸で「ぜーぜー」、「ひゅうひゅう」という笛のような音が聞こえる場合

- 何もしていない時、特に深夜から明け方に突然に息がしづらくなる場合

- 季節の変わり目に、風邪もひいていないのに咳や痰が続く場合

- 喘息と診断された方で、定期的にあるいは喘息発作時に使用するお薬が手元にない場合

救急車を呼ぶ場合

- 息がしづらく、会話や水を飲むことが出来ない場合

- 横になることが出来ない場合

- 意識が遠のくあるいはもうろうとした感じがある場合

受診前によくなるために自分でできることは?

- 喘息の発作を起こさないため、また、症状をよくするために、下記のようなことをお勧めしています

よくなるために自分でできること

- こまめに水分を補給する

- ストレスをため込まず、体を休める

- 部屋を温めて、湿度を高めに保つ

- 清潔を保つ

- 部屋や寝具の掃除・清掃をまめに行う

- タバコを吸う方は禁煙する

喘息になりやすいのはどんな人?原因は?

- 下記のような方が喘息になりやすいと言われています。

喘息になりやすい方

- アトピーやアレルギー体質の方

- ご家族が喘息やアレルギーの病気をお持ちの方

- ほこりっぽく、カビっぽい場所で作業をされている方

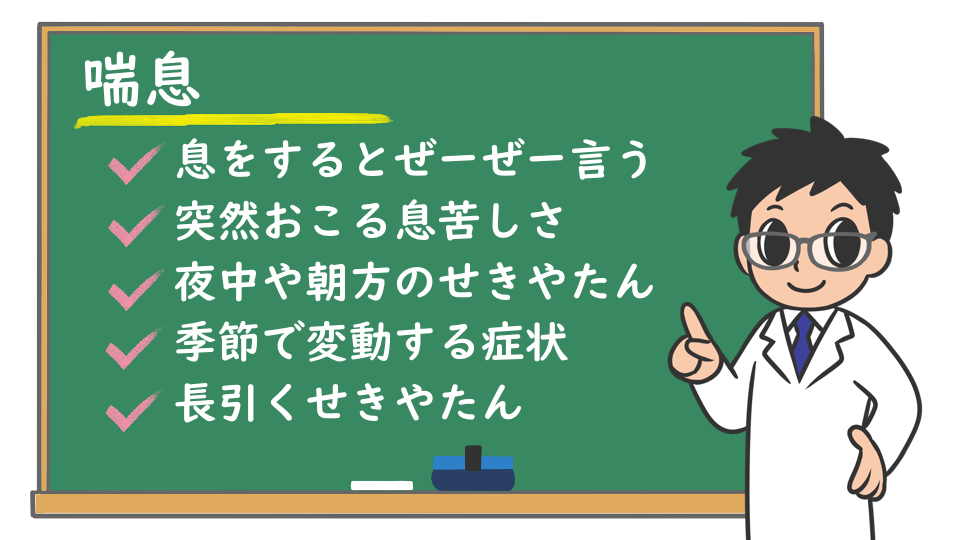

どんな症状がでるの?

- 喘息の発作がおこると下記のような症状があらわれます。

喘息の症状

- 発作的に息苦しくなる

- 息をするとき「ぜーぜー」という音がする

- 長引く咳や痰が突然起こる

- 胸に違和感や痛みがある

お医者さんに行ったらどんな検査をするの?

- まずは今までの症状と経過を詳しくお聞きします。いつから? どんなときに悪くなるの? 具合が悪い時はどんな症状がでて、それは良くなることがあるの? などです。

- 喘息を疑った場合、下記の検査を行うことになります。

検査の種類

- 胸部レントゲン検査:喘息はレントゲンが正常ですので、他の肺の病気がないかを調べます。

- 血液検査:血液の中の物質を調べて、炎症反応があるかを調べます。またアトピーやアレルギー体質があるかを調べます。

- 肺機能検査(スパイロメトリー):喘息は息が吐けなくなります。1秒量が低下していましたら、気管支拡張薬(喘息発作治療薬)を吸入して、1秒量が改善するかを確認します。

- 気管支のアレルギー炎症を調べるために、痰の検査や吐く息の中の一酸化窒素濃度を測定することもあります。

- 典型的な喘息であれば、その場で診断がつくこともありますが、典型的では無い場合には、小さな肺機能検査機(ピークフローメータ)を使ってご自宅で息の吐く力を測定し、日記に記載していただくこともあります。ピークフローメータは、患者さんの自費でご購入いただくことが多いようです。

どんな治療があるの?

- 重症度によっても異なりますが、基本的には吸入薬で治療を行います。吸入薬は病気の気管支に直接的にお薬を振りかける治療で、喘息発作や症状の有無に関わらず、毎日定期的に服薬していただく必要があります。

- 吸入薬としては下記のようなものがあります。

吸入ステロイド薬

- 毎日服用していただきます。吸入することで、気管支の炎症が消え、強い気管支に変わっていきます。

- 咳や痰がでなくなり、喘息発作(ぜーぜーといった音や息苦しさ)が予防されるようになります。

長時間作用性β刺激薬

- 吸入ステロイド薬の治療で思うように治療効果が得られないときに、長時間作用性β刺激薬を配合された吸入薬を使用します。

- 重症度によって、あるいは薬によって1日の吸入回数が異なることがありますので、お医者さんにお尋ねください。

短時間作用性β刺激薬

- 喘息発作時に吸入していただくことがあります。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは?治療の副作用は?

- 吸入薬は、吸入するときにお口を薬が通過するために、お口の中が荒れたり、カビが生えたり、あるいは声がかれたりのような副作用が出る場合があります。

- 副作用を予防するために、吸入薬を使用した後は、必ずお水でうがいをしてください。

- また、薬によって副作用が異なるので、下記を参考にしてください。

内服のステロイドホルモン薬を使用されている方

- 内服のステロイドホルモンは高用量あるいは長期にわたって飲んでいると、次のような副作用が現れることがあります。主治医の先生に確認しながら飲むようにしてください。

ステロイドホルモン薬の副作用

- 風邪や肺炎にかかりやすくなる

- 骨折しやすくなる

- 胃や十二指腸の潰瘍になりやすくなる

- 肥満や糖尿病になりやすく、顔や体が丸くなる

短時間作用性β刺激薬を使用されている方

- 突然下記のような症状があらわれる場合があります。すぐにおさまることがほとんどですが、このような症状が出た場合には、主治医の先生に相談をしてください。

短時間作用性β刺激薬の副作用

- 胸がドキドキする

- 手が震える

予防のためにできることは?

- 喘息発作を予防するために、下記のことに気をつけてください。

喘息発作の予防のために

- 充分な休息をとり、ストレスをためないようにする

- 手洗いやワクチンを接種して、風邪やインフルエンザを予防する

- 自宅や職場の環境を清潔に保ち、花粉、カビ、ほこり、ダニを避ける

- マスクや保温および加湿を行い、冷気や乾燥した空気をすきこむことを防ぐ

- 禁煙する

治るの?治るとしたらどのくらいで治るの?

- 小児喘息の方は成人になるまでに約半数の方が治癒するとされています。

- しかし、成人になってから喘息にかかった方はなかなか治癒しないとされています。

- 治療期間は個人差が大きく、はっきりと決まっていません。

- 小児喘息の方は、子どもの時にしっかりと治療を受けていてください。きちんと治療されている方は治る確率が高くなります。

- 成人から喘息になった方は発作を起こさないように、定期的な診察と継続的な治療を受けるように努めてください。

追加の情報を手に入れるには?

- 喘息に関しては下記のページを見るとよいでしょう。

- 呼吸器の病気一覧。 一般社団法人日本呼吸器学会ホームページ

- http://www.jrs.or.jp/

- アレルギーの病気とは。 一般社団法人日本アレルギー学会

- https://www.jsaweb.jp/

もっと知りたい! 喘息

喘息と風邪って何が違うの?

- 風邪は熱がでますが、喘息で熱はでません。

- 風邪は咳や痰がでることがありますが、息苦しくなったり、ぜーぜーという音(喘鳴)が出たりはしません。息苦しさや喘鳴があれば、喘息を疑うサインになります。

- 風邪は1週間から10日くらいで良くなっていきますが、喘息は4週間以上咳が続くことがあります。