発汗低下:どんな症状? 原因は? 検査や治療は?

更新日:2020/11/11

|

- 脳神経内科専門医の榊原 隆次(代表)と申します。

- このページに来ていただいたかたは、もしかすると「最近、汗をかいていないな」とお感じになり、検索してこのページをご覧になられているかもしれません。

- いま不安を抱えている方や、まさにつらい症状を抱えている方に役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。

目次

まとめ

- 汗をかくこと(発汗)には、体温を調節する、皮膚の湿【しめ】り気を保つ、ばい菌からからだを守るなどのはたらきがあります。

- 発汗低下は、いろいろな病気にともなって二次的にみられる病気です。

- 発汗低下は、皮膚科【ひふか】や膠原病科【こうげんびょうか】、そ子でわからないときは脳神経内科【のうしんけいないか】で診察されます。

汗をかかないとどうなるの?

- 夏場の大量の発汗は、ときに厄介なものですが、汗には次のような大切な役割があります。

体温を調節するはたらき

- 真夏の暑い日に、家の軒先に打ち水をしたり、霧状の水を浴びると、水が蒸発【じょうはつ】するときに生じる気化熱の効果で、温度が下げられ涼しくなります。

- 汗にも同じ効果があり、体温の上昇にともなって汗をかくことで、気化熱を利用して皮膚を冷やしています。

- 汗をかけない人は、体温の調節がうまくできず、熱中症【ねっちゅうしょう】などの病気にかかりやすくなります。

皮膚の湿り気を保つはたらき

- からだ全体の表面に分布しているエクリン汗腺【かんせん】という器官【きかん】で作られる汗に含まれる乳酸ナトリウムや尿素【にょうそ】という成分は、水とくっつきやすく、天然の保湿【ほしつ】成分として、皮膚の湿り気(うるおい)を保つはたらきがあります。

- 汗をかけない人は、乾燥肌【かんそうはだ】(ドライスキン)になります。

医療従事者向けコラム:汗の成分

- 汗には、乳酸ナトリウム、カリウムなどの電解質、尿素、ピルビン酸、乳酸、抗菌ペプチド、タンパク分解酵素、タンパク分解酵素を阻害する物質などが含まれています。

免疫にかかわる作用

- タンパク分解酵素【ぶんかいこうそ】のはたらきをじゃまする物質(リゾチーム)などにより、病気を引き起こすばい菌からからだを守ります。

- 保湿の効果により、健康な皮膚の状態を保つはたらきがあります。

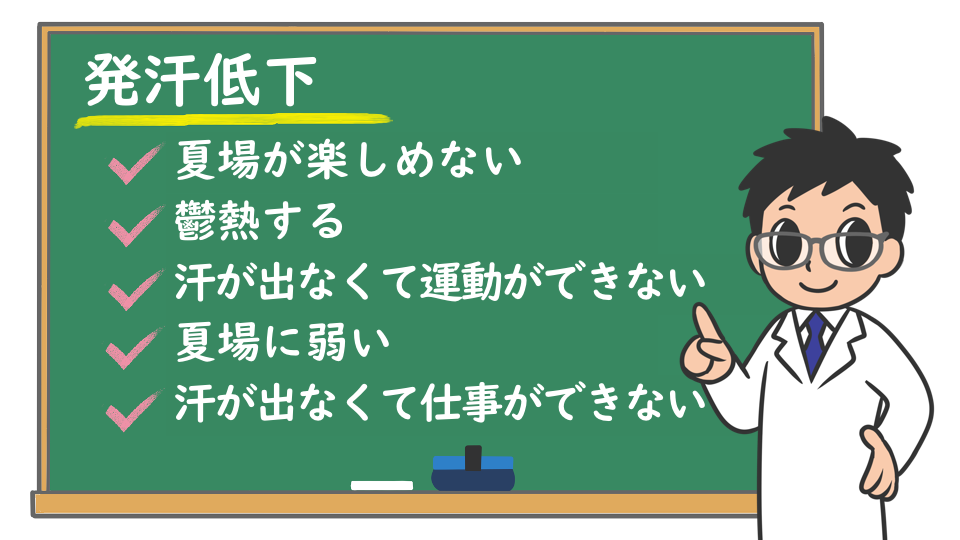

発汗低下ってどんな症状なの?

- 発汗低下は、いろいろな病気にともなって二次的にみられる症状で、一般に、皮膚科、膠原病科、脳神経内科であつかう症状の1つです。

- 皮膚科、膠原病科で異常がないときは、脳神経内科であつかわれることが多い症状です。

- 発汗低下の原因となる皮膚科、膠原病科がかかわる病気には次のようなものがあります。

皮膚科、膠原病科がかかわる病気

- お薬の影響:胃腸のお薬、頻尿【ひんにょう】治療のお薬、パーキンソン病治療のお薬など、抗コリン薬というお薬を飲むことで起こります。

- 発汗が低下した場合でも、患者さんにはほとんど自覚されません。

- 皮膚の病気:コリン性じんましん、アトピー性皮膚炎などがあり、どちらも皮膚の症状をともなうことから、皮膚科で診断・治療を行います。

- 全身の病気:膠原病のシェーグレン症候群、強皮症【きょうひしょう】という病気などがあります。

- シェーグレン症候群では涙がでる器官、唾液がでる器官のみならず、汗腺にも病気による変化がみられ、強皮症では汗腺の異常による皮膚の病気が生じることがあり、いずれも、膠原病科で診断・治療を行います。

脳神経内科がかかわる病気

- 発汗をつかさどるエクリン汗腺は、神経と密接な関係があります。

- 夏場の発汗は、温熱発汗【おんねつはっかん】といって全身でみられ、脳の視床下部【ししょうかぶ】という部分により調節されています。

- 手に汗握るという感情のはたらきによる発汗は精神性発汗といい、手のひら・足のうらにみられ、脳の前頭葉【ぜんとうよう】とよばれる部分によって調節されています。

- 精神性発汗の低下:前頭葉を含む脳炎などでみられます。

- 生活に支障を生じさせる全身性の温熱発汗の低下:脊髄【せきずい】から末梢神経【まっしょうしんけい】までの部分の病気でみられます。

医療従事者向けコラム:発汗低下にかかわる脳神経系

- 視床下部や前頭葉などの脳部位からの下行路は、脊髄(交感神経幹)に入ると、第8頸髄【けいずい】~第1胸髄【きょうずい】から顔面に逆に上行し、そのほかは第2胸髄~第2腰髄【ようずい】から、末梢神経の一部として広く分布します。

- 脳~脊髄~末梢神経のいずれの部位の障害も、発汗低下を起こします。

発汗低下を起こす脊髄〜末梢神経の病気について

- 発汗低下は、しばしば「しびれ・痛み」という感覚の症状を伴います。

- 発汗低下を起こす脊髄〜末梢神経の病気を次にまとめました。

発汗低下を起こす脊髄〜末梢神経の病気

- 脊髄空洞症【せきずいくうどうしょう】:体幹部の発汗低下で気づかれることがあります。

- 多系統萎縮症【たけいとういしゅくしょう】:脊髄が障害される病気で、下半身主体の発汗低下がみられます。

- 糖尿病、アミロイドーシス、ファブリー病など:末梢神経の病気で、四肢のしびれ、痛みとともに発汗低下がみられます。

- 先天性無痛無汗症【せんてんせいむつうむかんしょう】(CIPA:シーパ)、特発性【とくはつせい】後天性全身性無汗症(AIGA:アイガ):発汗低下のみが目立つ病気です。

CIPA(シーパ)ってどんな病気?

病態

- 先天性無痛無汗症(CIPA)は、遺伝性感覚・自律神経ニューロパチー(HSAN)に属する疾患で、このうち第4型を先天性無痛無汗症(CIPA)、第5型を先天性無痛症(CIP)といいます。

- 4型、5型には臨床像・遺伝子に共通点もみられ、特徴として、生まれたときから全身の温度の感覚と痛みの感覚がないことが特徴です。

- CIPAは、まれな先天性の末梢神経疾患で、日本での患者さんは4型が130~210人、5型は30~60人と推計されています。

- 4型はイスラエルと日本からの報告が多くみられ、男女差はありません。

原因

- 4型、5型とも常染色体劣性遺伝【じょうせんしょくたいれっせいでん】のかたちをとり、4型は神経成長因子【しんけいせいちょういんし】に関連するNTRK1遺伝子が、5型は神経成長因子のNGF遺伝子やSCN9A遺伝子の異常が報告されています。

- CIPAの4型、5型では、末梢神経のなかの、痛覚や自律神経にかかわる細径の小径有髄線維【ゆうずいせんい】と無髄【むずい】線維が欠けているため、全身の温度の感覚や痛みの感覚がなくなり、発汗低下を起こすと考えられています。

- 求心路の低下は、ストレス防御の低下もきたすと考えられています。

症状

- 温度や痛みの感覚がなくなると、骨折・脱臼【だっきゅう】などのけが、熱傷(やけど)や凍傷【とうしょう】を繰り返し、骨折がうまく治らなかったり、脱臼を繰り返すことを通じて、シャルコー関節とよばれる関節の変形を起こすことがあります。

- 皮膚科がかかわる病気では、乾燥肌や蜂窩織炎【ほうかしきえん】の合併があり、眼科では角膜【かくまく】の障害を合併します。

- 発汗の低下は、温度の感覚の障害とも相まって、体温の調節に影響を及ぼし、高体温からけいれん、急性脳症【きゅうせいのうしょう】(熱中症【ねっちゅうしょう】)を引き起こすことがあります。

- まわりの温度が低いときは、低体温になることもあります。

- その他の自律神経症状として、便秘、周期性嘔吐症【しゅうきせいおうとしょう】、起立性低血圧などを合併します。

- 種々の程度の脳の変化、すなわち、精神発達遅滞【せいしんはったつちたい】を合併することがあり、自分を自分で傷つける行為、とくに指先、舌やくちびるを噛むことがみられるようになり、てんかんの合併もみられます。

CIPA(シーパ)ではどんなことに気をつけたらいいの?

- CIPAの検査は、下記のAIGAと同様ですが、AIGAと異なり完全に治すことは難しく、症状をやわらげる治療が重要です。

- けがの予防には、装具【そうぐ】や周囲の環境の整備、くちびるや舌の損傷に対しては保護プレートを用います。

- 乾燥肌に対しては保湿クリームを用い、高体温を防ぐための冷却ウエア、ぬれたタオルを首や顔に当て、保水スプレーをからだに吹きかけたり、環境の整備として、エアコンが設置してある場所や、日陰の駐車スペースを探すことなども重要です。

- CIPAは、小児期を過ぎると命にかかわることは少なくなり、50代の患者さんもいます。

- シャルコー関節という病気になると、車いすが必要となる場合もあります。

AIGA(アイガ)ってどんな病気?

- 特発性後天性全身性無汗症(AIGA)は、明らかな原因がなく、後天性に、全身の無汗/減汗を生じる病気です。発汗以外の自律神経【じりつしんけい】の異常および神経の異常にともなう変化は認めません。

- 発汗試験で、全身の広い範囲にわたる温熱性発汗の低下や消失、発汗低下によると思われる上のかかげた症状がすでにみられるもので、その多くが、エクリン汗腺のアセチルコリン受容体の異常、または近傍組織/自律神経線維の異常と考えられています。

- 発症は青年期に多く、男性に多くみられ、急性に発症するという特徴があります。

- 全身性無汗症では、わきの下や顔に発汗のはたらきが残っていることが多く、精神性発汗(手のひら、足のうらの発汗)は保たれます。

- 手や足と比べて、胴体の発汗は比較的保たれます。

- 発汗が起こるときには、胴体にコリン性じんましん、痛みの発作を伴います。

- 発症後、自然に良くなる(夏)、悪くなる(冬)ことがあります。

- 皮膚生検では、エクリン汗腺の萎縮、汗腺周囲のリンパ球浸潤などが報告されていますが、異常がみられなかった報告もあります。

- この病気は、皮膚生検の結果や、ステロイドパルス治療に対する反応性から、エクリン汗腺のアセチルコリン受容体または近傍組織に対する、自己免疫疾患が想定されています。

AIGAについて、お医者さんに行ったら、どんな検査や治療をするの?

検査

- 温熱発汗検査、精神性発汗検査、神経伝導検査などが行われます。

- 発汗試験には、次のようなものがあります。

発汗試験の種類

- 温熱発汗試験:簡易サウナや人工気象室などを利用して発汗を促し,発汗の分布や程度をミノール法で観察する。

- 薬物性発汗試験:5%アセチルコリン塩化物を皮内注射して、発汗(汗腺障害の有無)を観察する。

- 定量的軸索反射性発汗試験(quantitative sudomotor axon reflex test, Q-SART):アセチルコリンをイオントフォレーシスにより皮膚に導入し、軸索反射による発汗(神経障害の有無)を定量する。

- 温熱負荷をかけて体温上昇を観察するサーモグラフィーなどで、汗が出ていないことを確認することが大切です。

治療

- 入院して行うステロイドパルス療法という治療がよくききます。

- その効性があるのは5割程度で、発症から治療開始までが10年以上たった長期例や、汗腺組織に器質的変化がみられる例では、反応が悪いとの報告があります。

- 生活の注意点は、上記のCIPAと同様です。

追加の情報を手に入れるにはどうしたらいいの?

- 発汗低下についてより詳しい情報を得たいときは、以下の書籍や雑誌、ホームページなどを参照してください。

- 中里良彦:特発性無汗症の診断と病態.第20回日本発汗学会総会/シンポジウム2「発汗異常の基礎と臨床」.発汗学2013;20(1):40-42.

- 『自律神経機能検査第5版』日本自律神経学会編、文光堂、東京、2015

- 先天性無痛無汗症 厚生労働省難病情報センター(http://www.nanbyou.or.jp/entry/4360)

- 特発性後天性全身性無汗症 厚生労働省難病情報センター(http://www.nanbyou.or.jp/entry/4390)

- 特発性後天性無汗症 厚生労働省研究班(http://www.nanbyou.or.jp/upload_files/h28-1-024.pdf)

- 無痛無汗症の会「トゥモロウ」(http://www.tomorrow.or.jp/)

- ファブリー病(http://www.fabrynet.jp/fabry/fabry01.html)

- アミロイドニューロパチー(http://ayuminokai2011.blog.fc2.com/blog-date-201112.html)

- Indo Y:NGF-dependent neurons and neurobiology of emotions and feelings: Lessons from congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Neurosci Biobehav Rev. 2018; 87: 1-16.

- Satoh T.:Clinical analysis and management of acquired idiopathic generalized anhidrosis. Curr Probl Dermatol. 2016; 51: 75-79.