弱視:どんな病気?どんなときに医療機関を受診すればいいの?

更新日:2020/11/11

|

- 斜視弱視、神経眼科が専門の木村 亜紀子と申します。

- お子さんが、弱視と診断されたら心配になりますよね。一生、直らないのではと不安になられたりするかもしれません。

- そこでこのページでは、弱視の一般的な原因や病態につきご説明いたします。

- 私が日々の診察の中で、「よく質問を受けること」などについて記載をさせていただいています。

まとめ

- 視力は、生まれた時から誰にでも備わっているものではありません。眼球の奥にある物を見る膜(網膜といいます)にピントがあっていると、徐々に育ってきます。

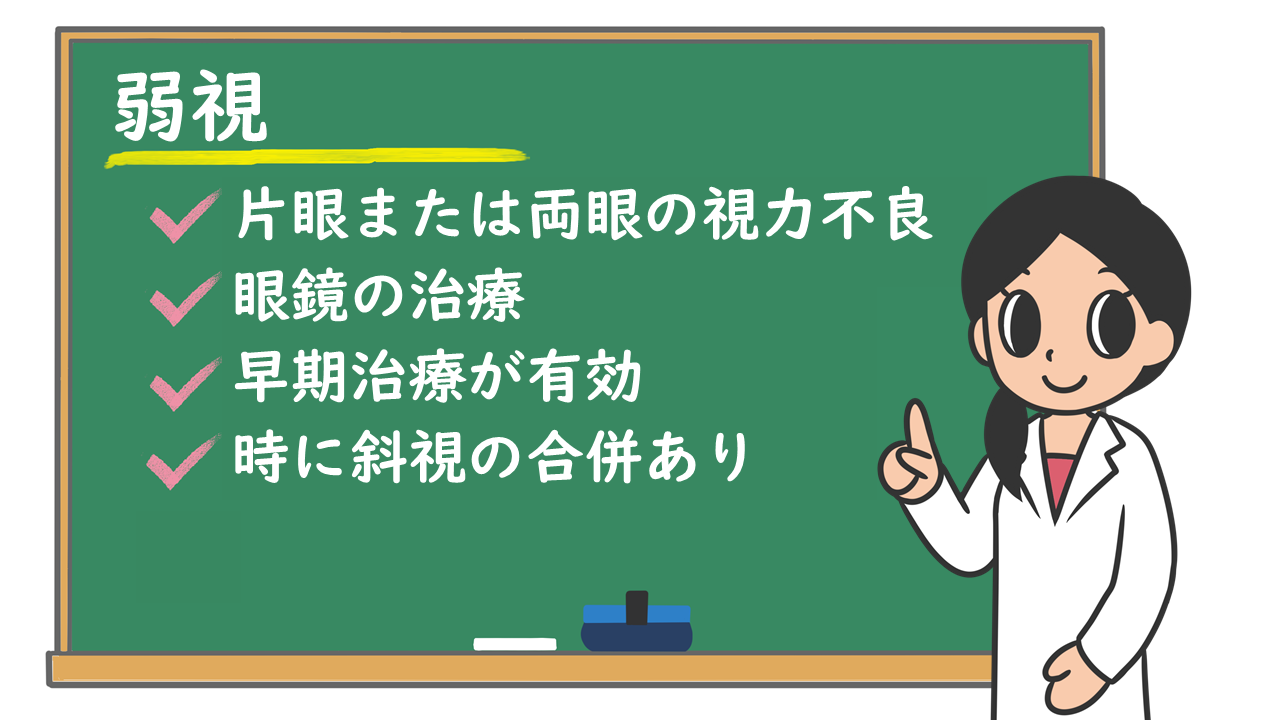

- 弱視とは、眼球自体に病気はないけれど、視力が育っていない状態をさします。多くは屈折異常(遠視や乱視)が原因です。

- できるだけ早い段階で網膜にピントがあうように治療が必要です。多くは眼鏡による屈折矯正が有効です。3歳児健診などで視力不良を指摘された場合は早急に眼科を受診しましょう。

どんな症状?

- 弱視で視力が育っていなくても、お子さんが自分から「見えない」と訴えることはほぼありません。保護者の方も気づいていないことがほとんどです。そのため、健康診断をちゃんと受けていただくことが大切です。

- 集中力が持続しない、飽きっぽい、というお子さんの場合、中等度遠視が潜んでいることがあります。網膜上にピントを合わせるために、一生懸命調節するからです。調節とは通常近くを見ている時に働く作用で、「寄り目」になります。ずっと「寄り目」をしていると、頭が痛くなったり、疲れてしまいます。

- 斜視がみられる場合もあります。

- 片眼のみが弱視(不同視弱視)の場合、反対の眼の視力はよいため、明らかな症状は認められません。そのため、片眼だけの弱視は発見が遅れる傾向にあります。

コラム:視力の発達

- 視力の発達には感受性期があり、1~3歳くらいまでは非常に高く、ヒトでの感受性期は7~8歳と言われています。

- この感受性期内に治療を開始することが必要です。10歳になってから眼鏡をかけますと言われても、これは手遅れです。

主な原因とその説明

屈折異常弱視【くっせついじょうじゃくし】

- 屈折異常弱視は、両眼に屈折異常があり、両眼の視力が育っていない状態です。遠視では、網膜上にピントが合っていないため視力が発達しにくくなります。近視は弱視になりにくいです。

- 遠視では、網膜にピントがあうように、完全屈折矯正眼鏡が必要です。そのために調節麻痺薬を用いた屈折検査が行われます。調節麻痺薬は、点眼後も数日間から数週調節麻痺が続きます。

- 遠視が原因で内斜視を呈している場合を調節性内斜視と言います。遠視の眼鏡をかけることで内斜視は消失しますが、どちらかの眼が弱視のことがあります。

不同視弱視【ふどうしじゃくし】

- 不同視弱視は左右の眼で屈折値に差があり、片方の目のみ視力不良な状態をさします。一般的には、遠視の度数が強い方が弱視になります。

形態覚遮断弱視【けいたいかくしゃだんじゃくし】

- 眼の感受性が育つ期間に、視覚の刺激が邪魔されるようなことがあった場合は、弱視になります。例えば、赤ちゃんの片目に5日間眼帯をしていると、そちらの眼は弱視になります。視覚の刺激が邪魔されないように治療します。小児に安易に眼帯をしてはいけないのです。

斜視弱視【しゃしじゃくし】

- 私たちは目で物を捉え、視神経から頭の視覚中枢に情報が伝わり、視力が育ちます。斜視があって、いつも決まった方の目が寄っている場合、斜視眼の情報は抑制がかかり、視覚中枢に届いていません。そのため、いつも決まった目が寄っている場合は、ずれている方の目は弱視になります。

弱視に対して、よくなるためにできることは?

- お子さんが眼鏡を処方された場合、「かわいそう」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、眼鏡を掛けて網膜にピントがあうことは、子供にとってとても良いことで、可哀そうなことではありません。

- お子さんが眼鏡をかけたら、「かわいいね」 「似合っているよ」などと声を掛けて、まずはお子さんが眼鏡を喜んでかけられる環境を作ってあげてください。

眼鏡をいつもかける

- 眼鏡を掛けることで網膜にピントが合います。眼鏡を処方されたら、お風呂と寝る時以外は眼鏡を掛けるようにしてください。それが、視力が伸びる一番の近道です。

手先を使う遊びをする

- 特に幼少時では、視力は近くから育ってきます。手先を用いて立体的なもので遊ぶことは、視覚の刺激として良いことが分かっています。

- ブロックや折り紙などの遊びを積極的に取り入れましょう。

アイパッチをする

- 不同視弱視や斜視弱視など、片目の視力が悪い場合に、視力の良い方の目を隠す治療法です。これは必ず医師の指示に従ってください。

- アイパッチの時間も程度により人それぞれで、長ければよいということではありません。

眼鏡をつけたり外したりするのはよくありません

- 眼鏡をかけたらすぐ視力が上がるわけではありません。視力が育つためには時間が必要です。眼鏡を常用していただき、2か月おきに視力を測定すると、視力が少しずつ上がっていることに気付くと思います。

お医者さんでおこなわれること

- 視力検査に加え、眼位検査と立体視検査が行われます。視力の機能を評価します。

視力検査と処方せん

- 視力検査では、調節麻痺薬を用いた屈折検査が行われます。調節麻痺薬には2種類あり、点眼後1時間かかるものと、5-7日間点眼してから屈折検査を行うものがあります。

- 内斜視の場合、強力な調節麻痺薬が用いられます。内斜視以外では、1時間程度の調節麻痺薬が一般的に用いられます。

- 調節麻痺薬を用いた屈折検査のデータをもとに、眼鏡の処方せんが出されます。弱視の眼鏡は、5歳までは1年ごと、5歳以降は8歳代まで2年ごとで、保険適応になっています。

眼底検査

- 眼底検査は散瞳の際に必ず行わなければならない検査です。視神経低形成、黄斑低形成などの合併症がないかを確認します。

- これらの病気があることを見逃すと、視力向上の期待がないのに無駄に弱視治療に時間を要してしまいます。

どんな病気のことが考えられる?

- 弱視はあくまで元々の病気がない、というのが前提になります。眼に異常がある場合は、弱視の治療対象にはなりません。

- なお、弱視の中でも斜視弱視は斜視が原因で視力が伸びにくい状態です。この場合は、治療の効果が表れるまでに時間がかかります。

ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- 弱視に関しては、日本弱視斜視学会ホームページをご参照ください。弱視を専門とする医師の記載もあります。

- https://www.jasa-web.jp/