熱性けいれん:原因は?症状は?受診のタイミングは?障害は残らない?

更新日:2020/11/11

|

- 小児神経専門医の三牧 正和と申します。

- このページに来ていただいたかたは、お子さんが熱性けいれんと診断され、不安を感じておられるかもしれません。

- いま不安を抱えている保護者の方に役に立つ情報をまとめました。

- 私が日々の診察の中で、「気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」についてまとめました。

目次

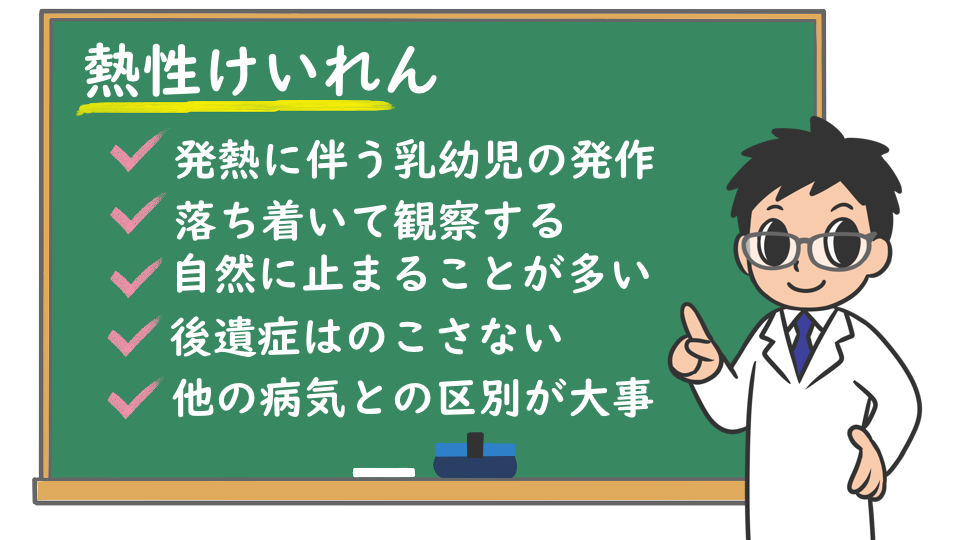

まとめ

- 熱性けいれんとは発熱によってけいれんを起こす、子どもの病気です。

- 多くは5分以内におさまるので落ち着いて対応して下さい。

- 万一、けいれんが5分以上続く場合には救急車を呼んで病院を受診しましょう。

- 熱性けいれんは自然に治り、基本的に後遺症は残さない病気です。

- 予防接種を積極的に受けて熱を防ぐことが予防につながります。

熱性けいれんは、どんな病気?

- 熱性けいれんとは38℃以上の発熱に伴って起きるけいれんのことです。

- 主に生後半年から満5歳までの子どもに起こります。

- 日本人の5~10%程度に起きるといわれており、子どもに多い発作性の病気です。

- 熱のない時でも起きる発作性の病気のてんかんとは、区別されます。

コラム:熱性けいれんの詳細

- 髄膜炎や、脳炎・脳症などの中枢神経感染症、代謝異常、その他けいれんの原因となり得る全身疾患を除いたものを指します。

- 日本人の5~10%程度に起きるといわれており、子どもの神経疾患では最も多い発作性の疾患です。

熱がある時にけいれんを起こしたら、病院・クリニックを受診したほうがよい?

かかりつけ医への受診がおすすめな場合

- 発熱時にけいれんを起こした場合、多くは熱性けいれんですが、ほかの病気との区別が難しいことがあります。

- 特に初めてのけいれんの場合には、医師の診察を受けて下さい。

救急車を呼ぶ場合

- 熱性けいれんの多くの発作は数分以内におさまりますが、5分以上続く場合は自然に止まりにくくなることが知られています。

- けいれんが5分を越えた場合は、救急車を呼んで病院を受診するようおすすめします。

- けいれんが短時間でとまった場合にも、その後の意識が悪い、体が動いていない、激しく嘔吐するなど、普段と様子が異なる場合には、早めに病院を受診して下さい。

熱性けいれんが起きた場合にはどうすれば良いの?

- けいれんを目撃した時に大切なことは、あわてないことです。

- 以下のことに注意して対応しましょう。

熱性けいれんを見たときにすること

- 怪我を防ぐために、周囲の危険物を除く

- 服のボタンをゆるめて、息をしやすくする

- 吐物でのどに詰まらせないように横向きに寝かせる

- 時計をみて、けいれんの持続時間を測る

- 体のどの部分が震えたり、突っ張ったりしているか、目はどこを向いているか、顔色はどうかなど、発作の様子を観察する

- 舌を噛まないようにと口の中に物を入れたりするのは避けましょう。呼吸を妨げるのみならず、怪我をする危険性があります。

- もし発作が5分をこえたら、救急車を呼びましょう。

熱性けいれんになりやすいのはどんな人?原因は?

- 熱性けいれんは以下のような人がなりやすいといえます。

熱性けいれんになりやすい人

- 発熱した乳幼児

- 親やきょうだいに熱性けいれんを起こしたことがある人

- 熱性けいれんは遺伝的な要因があると考えられています。しかし、必ず遺伝するわけではありません。

- 原因はさまざまですが、脳が成熟していないことと発熱が重なることで起こるとかんがえられています。

コラム:熱性けいれんの原因の詳細

- 脳が成熟していないという年齢の要因と、発作を起こしやすい遺伝的な素因をもつ乳幼児に、発熱という外因が加わることにより、熱性けいれんが起きると考えられています。

- 発熱の原因は突発性発疹、インフルエンザ、急性上気道炎(かぜ)などのウイルス感染症が多いですが、細菌感染症によることもあり、様々です。

どんな症状がでるの?

- 熱性けいれんでは以下のような症状が見られます。

熱性けいれんの症状

- けいれん(体がつっぱる、ぴくぴくする)

- 呼吸が乱れる

- 顔色が悪い

- 嘔気・嘔吐

- 失禁

- 力が抜ける

- 一点を見つめてボーっとする

- けいれんは体全体に起きる場合と、体の一部のみに起きる場合があります。

- ほとんどのけいれんは5分以内におさまりますが、まれに長時間続く場合がみられます。また、短時間に発作をくり返す場合もあります。

コラム:けいれんについて

- 主なけいれんには以下の2種類あります。

- 強直けいれん:体や手足を硬くしてつっぱる

- 間代けいれん:がくがく、ぴくぴくする

- けいれんが長時間続く発作を重積発作といいます。

お医者さんに行ったらどんな検査をするの?

- 発熱時のけいれんでは、熱性けいれんの頻度が最も高いですが、他の病気を否定する必要があります。そのために以下の検査を行うことがあります。

検査の種類

- 血液検査:血液をとって、重症感染、脱水、低血糖等がないかを確認します。

- 頭部CT:けがによってけいれんが起きていないかを調べます。

- 脳波検査:長時間のけいれんや、発作後の意識障害がみられた場合にほかの病気を疑い行います。

コラム:その他の検査

- 検査では髄膜炎、急性脳炎・脳症を区別することが大切です。細菌性髄膜炎の頻度は低いですが、意識状態が悪い場合や首が硬くなるなどの髄膜刺激症状や神経症状がある場合は、髄液検査(背骨の間を注射針で刺して脳脊髄液を採取する検査)を行う場合があります。

- 長時間のけいれんや、発作後の意識障害がみられた場合には、急性脳炎・脳症の可能性を考慮して脳波検査を行うことがあります。また、頭部CTなどの画像検査を行うこともあります。

どんな治療があるの?

- けいれんの時間が短く、けいれん後の意識不良、脱力等の異常がないときは、特に治療は必要ありません。

- けいれんを予防したりするために薬を使うことがあります。また、病院に到着した時にもまだけいれんが持続している場合にもけいれんを止める薬を注射します。

コラム:薬剤治療について

- 1つの発熱のエピソードで発作を繰り返すことがありますが、これを予防するためにジアゼパムなどの抗けいれん薬の坐薬を使用することがあります。ただし、眠気をきたす薬なので、使用後に意識状態がわかりにくくなって、急性脳症などの見逃しを心配する報告もあります。そのため、発作で病院を受診した際、けいれんが短時間で止まり、意識障害や神経学的異常がないことをしっかり確認してから使用するよう心がけています。

- 病院に到着した時にもまだけいれんが持続している場合には、抗けいれん薬を注射で投与して発作を止める治療をします。

お医者さんで治療を受けた後に注意をすることは?治療の副作用は?

- 帰宅後にまたけいれんを起こす場合、意識が悪い場合、激しく嘔吐するなど普段と様子が異なる場合には、すぐに病院に相談して下さい。

- 病院で薬を投与されて帰宅した場合、副作用でふらつきや眠気を来すことがあります。転んで怪我をしたり、意識の悪化を見逃したりしないよう、注意して下さい。

予防のためにできることは?

- 熱性けいれんを経験した子どもの約3分の1に再発がみられます。発熱時の薬の予防投与が行われることがあります。

- 熱性けいれんを経験した子どもの半分以上では一生に一度しか発作を起こさないので、多くの場合けいれん予防の薬の投与は必要ありません。

- 発熱を伴う病気を予防することが、熱性けいれんを防ぐことにも繋がります。積極的に予防接種を受けるようにしましょう。

治るの?将来心配なことはないの?

- 成長とともに、6歳頃までにはほとんど起こさなくなります。

- 30分を越えるような長時間のけいれんには注意が必要ですが、ほとんどは発達などへの悪影響を心配する必要はないと考えられています。

- 熱性けいれんを経験した子どものごく一部(5%前後)が、後にてんかんになると報告されています。しかし、てんかんも大多数は薬でコントールできます。

コラム:後遺症について

- 単純型熱性けいれん(発作に左右差がなく、持続時間が15分以内で、1回の発熱疾患で繰り返さないけいれん)であれば、再発した場合も含め、後遺症を残さないと報告されています。

追加の情報を手に入れるには?

- 2015年に「熱性けいれん診療ガイドライン2015」が発行されました。一般診療に関わる医師を対象としており、日常診療の参考になると思われます。

もっと知りたい! 熱性けいれんのこと

解熱剤の使用について

- 解熱剤を使用しても熱性けいれんの頻度は上がらないことがわかっています。熱を下げることで楽になるようなら、通常と同じように解熱剤を使用して大丈夫です。

- 基本的に、発熱時の発作しか経験していない子どもに対して、てんかんの診断や予測のために脳波を調べる必要性は低いと考えられています。特に、単純型熱性けいれんでは、脳波検査は行うべきではないとする報告が多くみられます。